TOPへ戻る

■OWON製デジタルオシロスコープ PDS5022を買ってみた

■分解能について

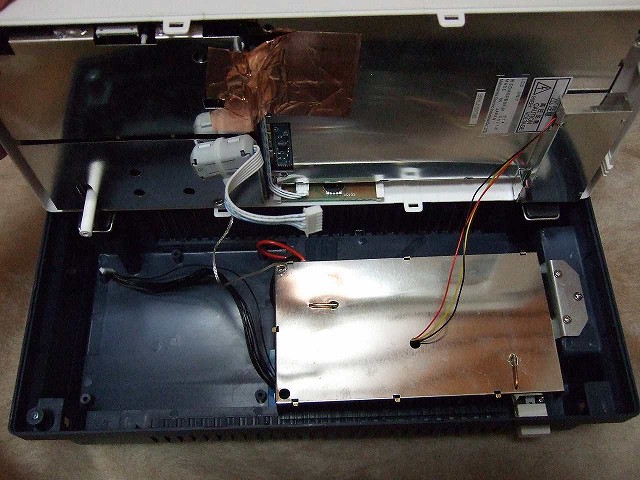

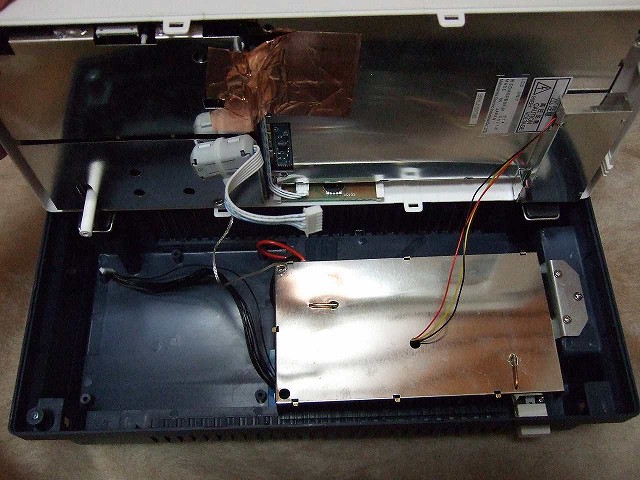

■分解してみた

■波形を観測してみた

■Oscilloscope Softwareのインストール

■USBドライバーのインストール

■電圧プローブ P6060

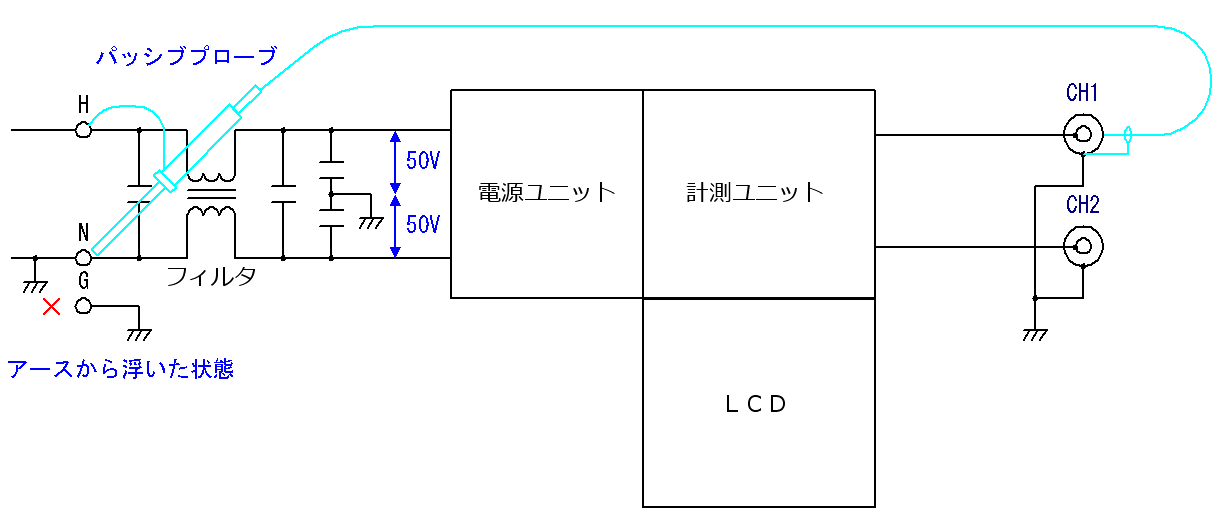

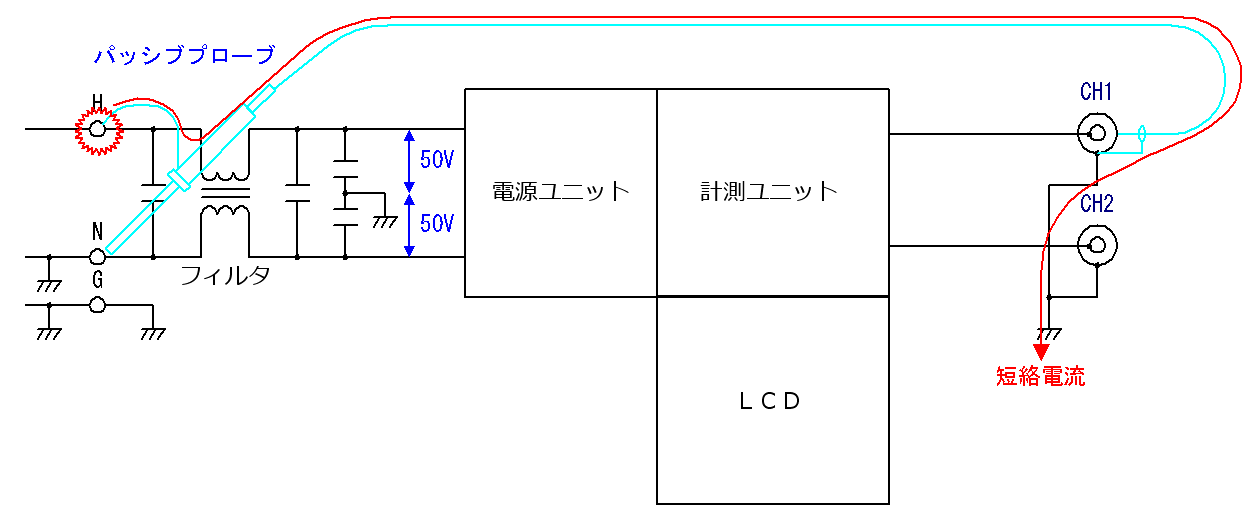

■オシロでAC100Vを見ると危険です

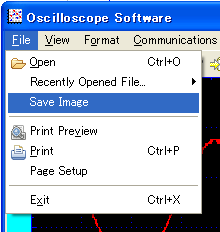

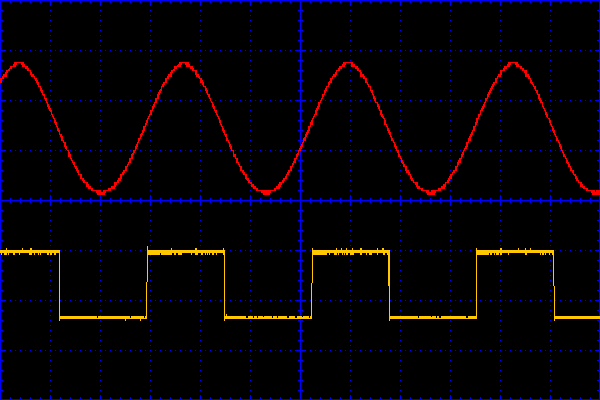

■残念なイメージ保存

■オシロのバイナリデータの解析

■液晶パネル EDMGRB8KJF

■ACケーブルについて

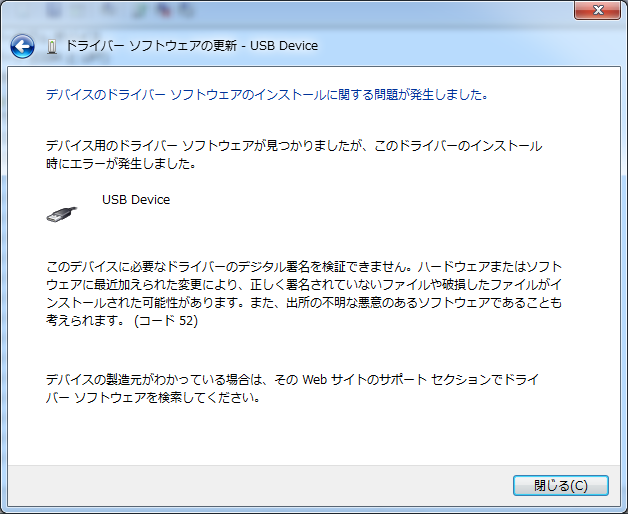

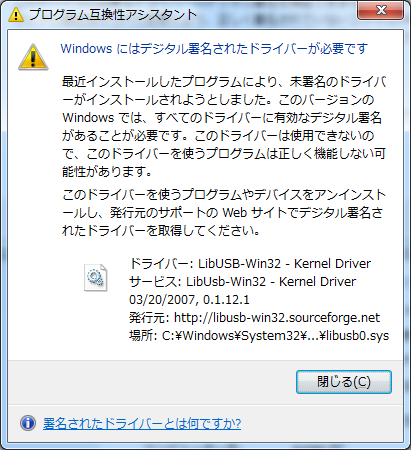

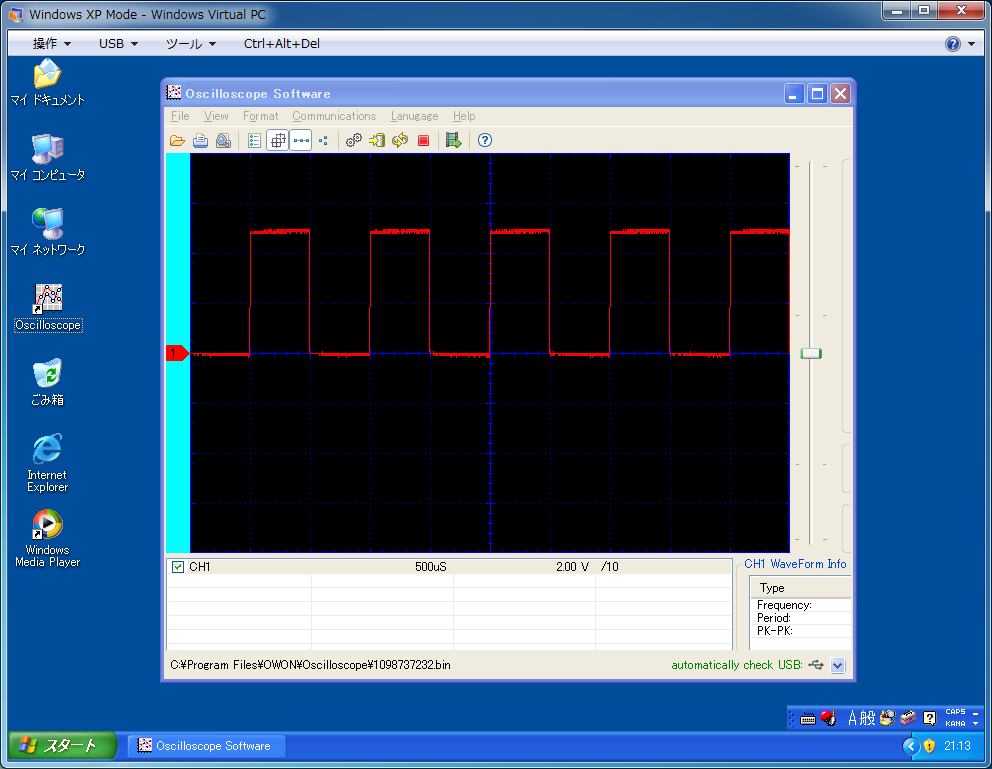

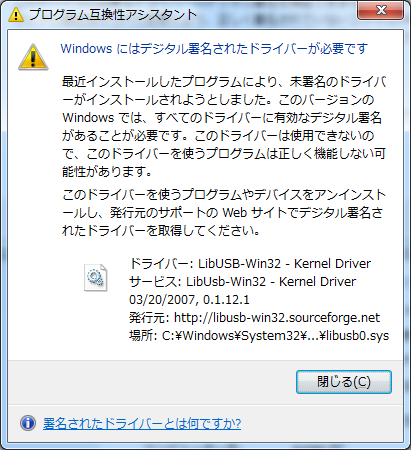

■Windows7 64bit版で使う

■独自の波形読み込みツールを使う

| ★OWON製デジタルオシロスコープ PDS5022を買ってみた |

安価デジタルオシロスコープとしてOWON製のデジタルオシロスコープが気になっていたので買ってみました。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

購入方法は、秋月、アテックスから買えるようです。

アテックスは1年保障が付いて、日本語マニュアルが付いていますので、アテックスから購入しました。

2009/06/22時で、32,800円(送料込み)、Yahooポイント 936ポイントでした。

秋月は、¥31,000(税込)プラス送料\500+代引き手数料\300

■アマゾンはこちら

| PDS5022 | PDS5022S | PDS6062 | PDS7102 | MSO5022 | MSO7102 |

ロジックアナライザ付きのMSO5022,MSO7102は、右2つです。

■コンパクトタイプのオシロスコープ

■オシロスコープの参考書はこちら

■Yahoo!ショッピングはこちら

Yahoo!ショッピングのアテックス

■秋月はこちら

秋月ネット通販

■OWON−オウオンジャパンはこちら

OWON−オウオンジャパン

■OWON

OWON

PDS5022SのSは、STNのSです。TFTタイプはPDS6062T/PDS7062T/ODS7102Tのみです。

時間軸のDIVは、以下の分解能で切り替えできます。

5.0ns/10ns/25ns/50ns/100ns/250ns/500ns

1.0us/2.5us/5.0us/10us/25us/50us/100us/250us/500us

1.0ms/2.5ms/5.0ms/10ms/25ms/50ms/100ms/250ms/500ms

1.0s/2.5s/5.0s/10s/25s/50s/100s

電圧軸のDIVは、以下の分解能で切り替えできます。(x1の場合)

5.00mv/10mv/20mv/50mv/100mv/200mv/500mv/1.00v/2.00v/5.00v

■取っ手を外します。

取っ手は収納した状態で引っ張ることで外れる様になっています。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

後は以下の2箇所のネジを外します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

電源・液晶・制御基板の3種類で出来ているようです。

制御基板を見ようと思ったが、シールド板がプリント基板にハンダ付けされているため、諦めました。

液晶は日本の松下製でした。

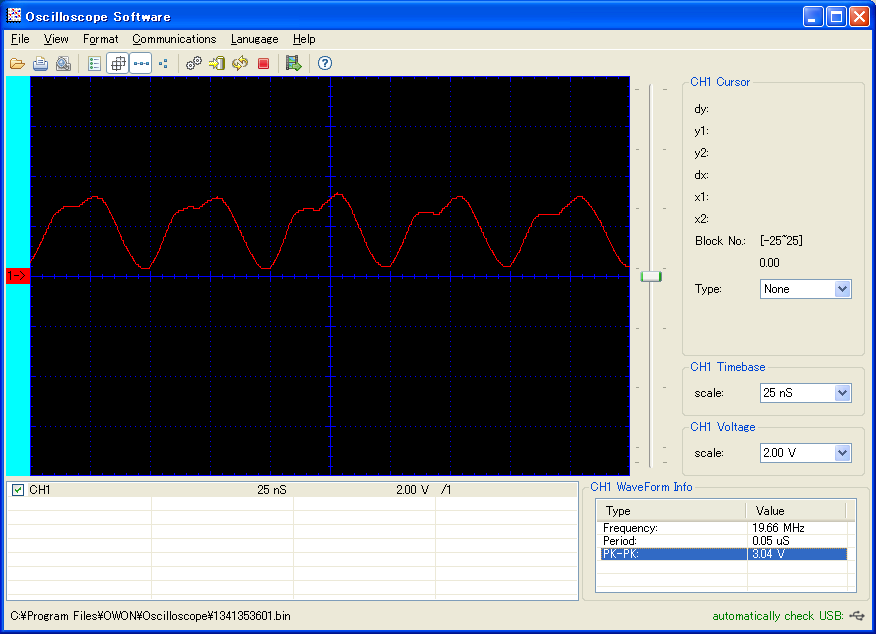

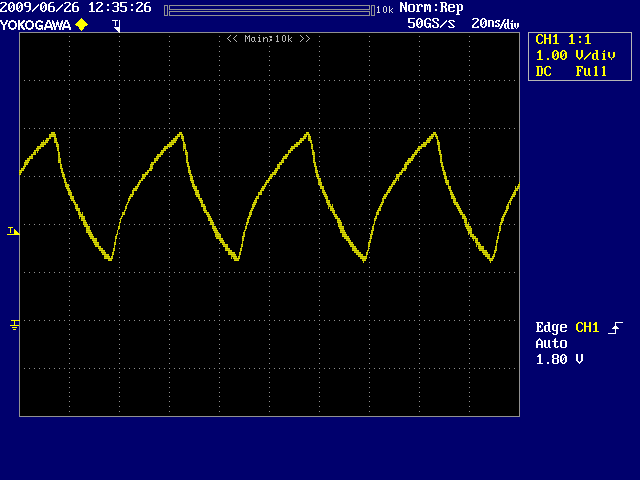

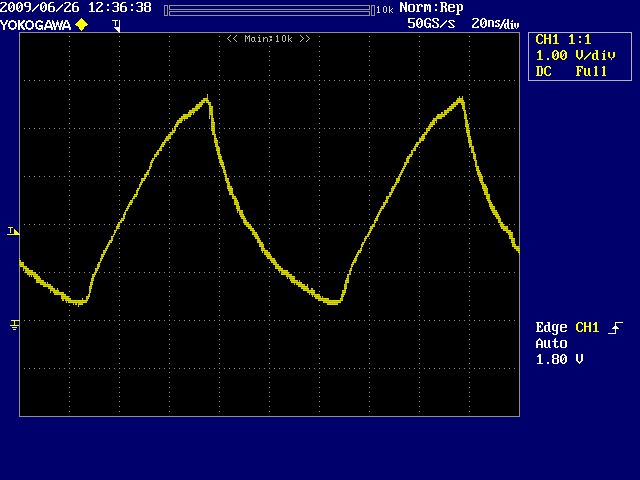

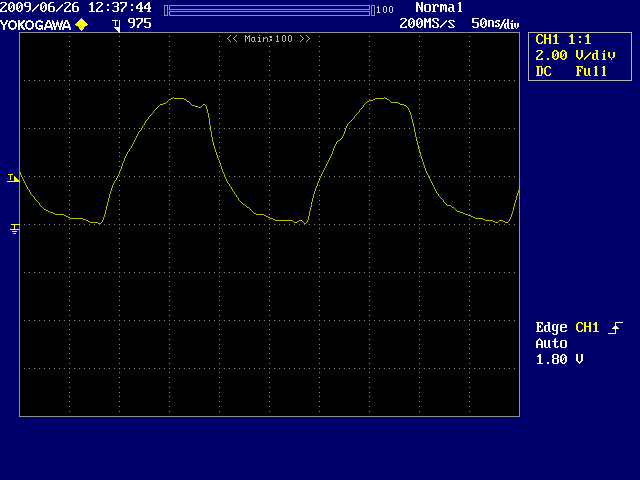

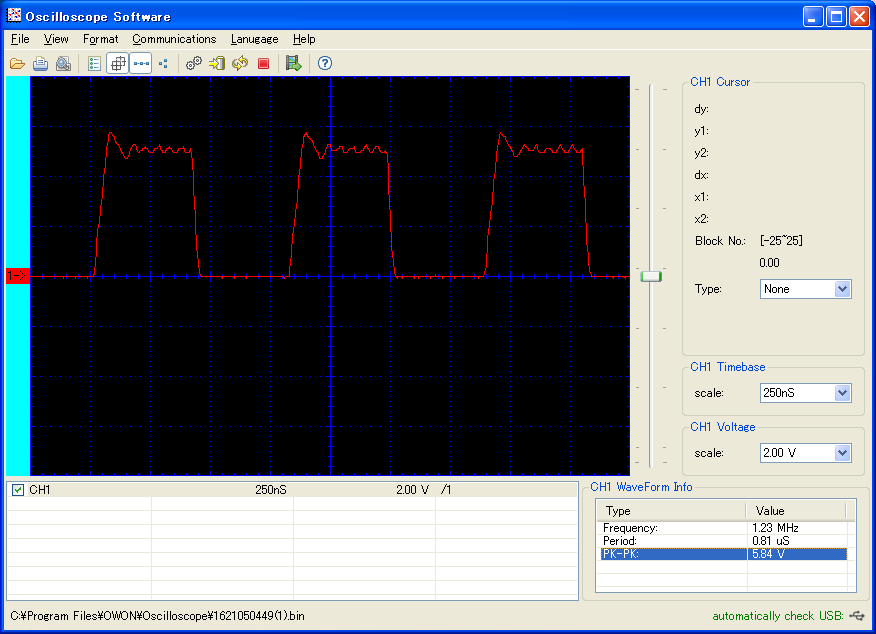

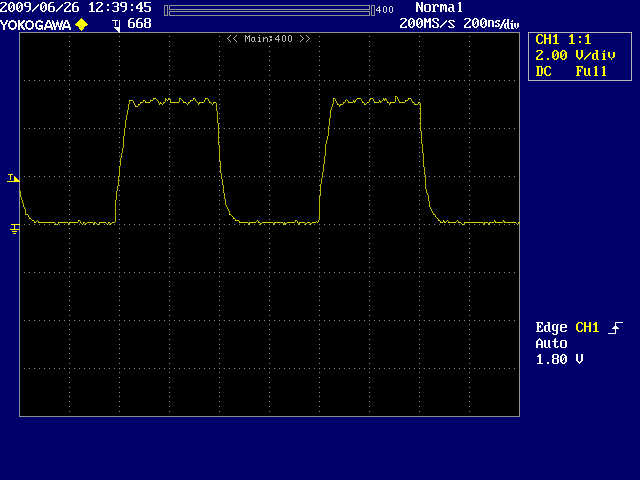

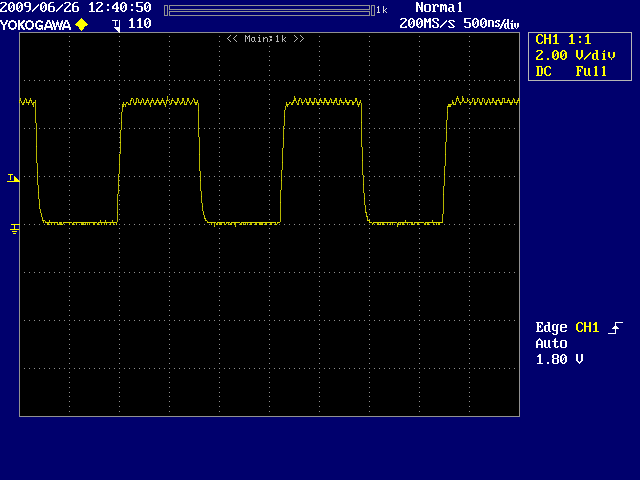

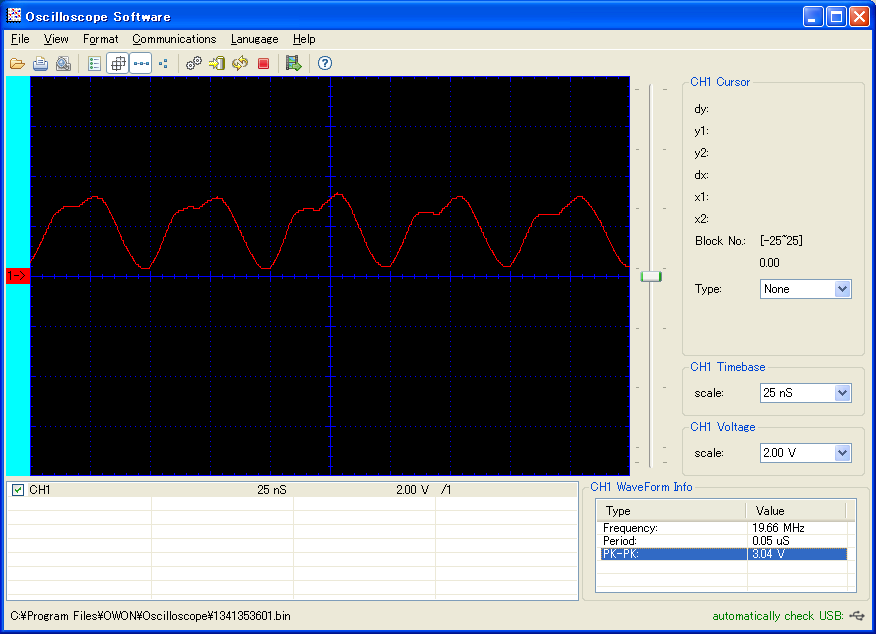

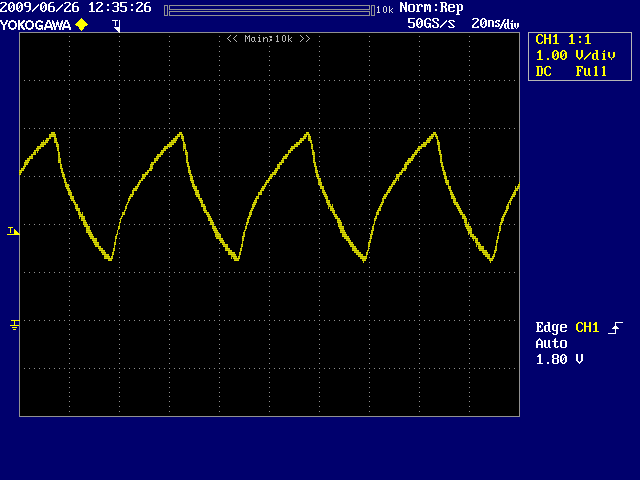

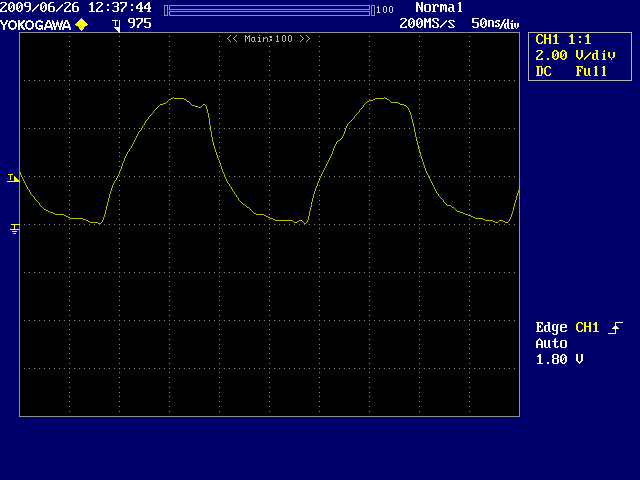

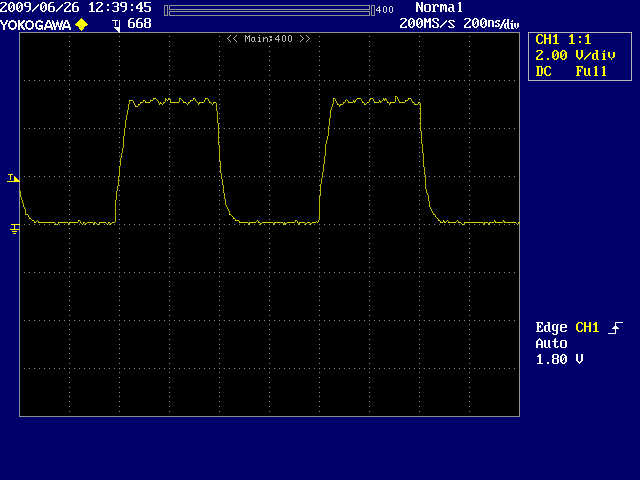

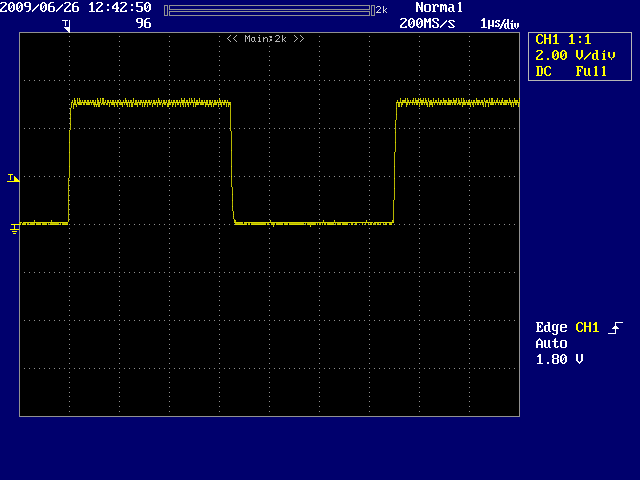

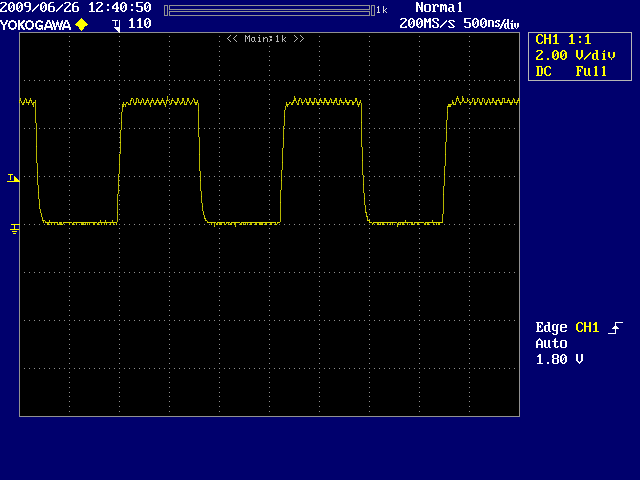

左側がPDS5022で、右側は横河DL1640+700960(プローブ)を同じ条件で観測しました。

100MS/s 25MHz(PDS5022) に対して、200MS/s 200MHz(DL1640)です。

比較するにも、電圧・時間軸のレンジが合ってなくてスミマセン

・・・DL1640ですが、波形がなまっているなー。測定方法が間違っている?

・・・700960のx1ってDCto6MHzかぁ。x10でも比較しないとだめですねー。

・・・よく見たら、それぞれx10のレンジのほうが周波数特性が高かったのですねー知らなかった(ぉぃ

これを比較すると、オーバーシュート気味でありますがPDS5022のプローブも結構がんばっています。

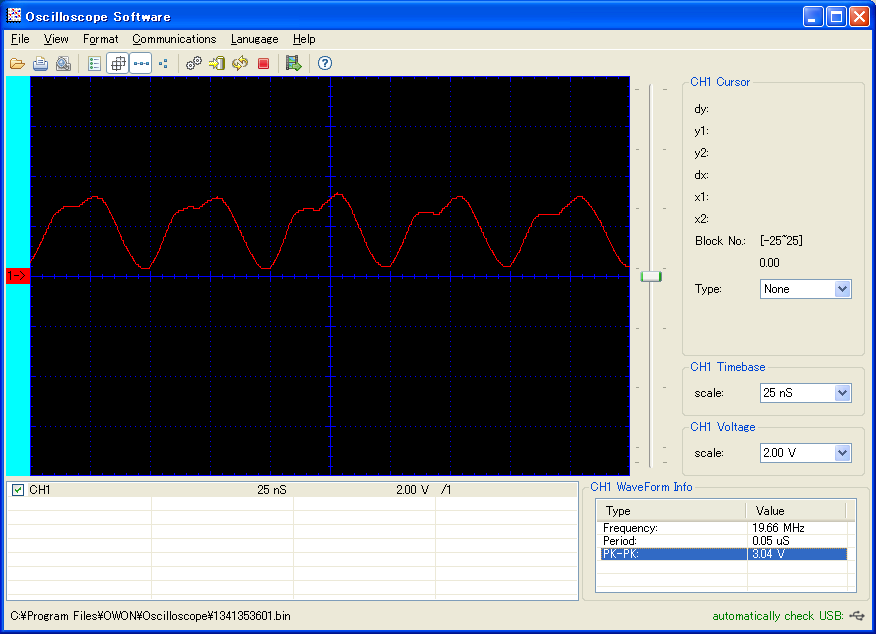

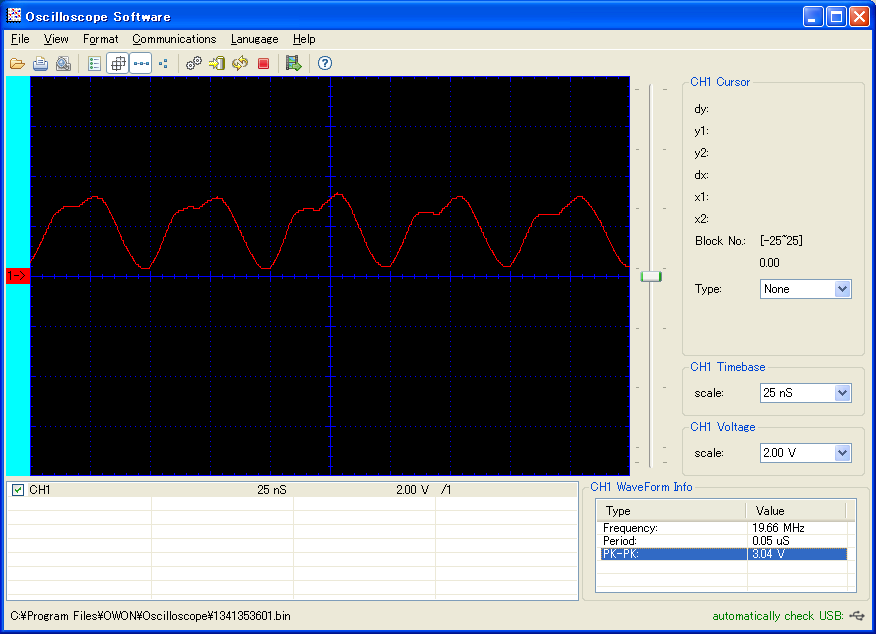

19.66MHzのEXO-3が手持ちにありましたので、とりあえず19.66MHzで観測。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

かなりなまっています。

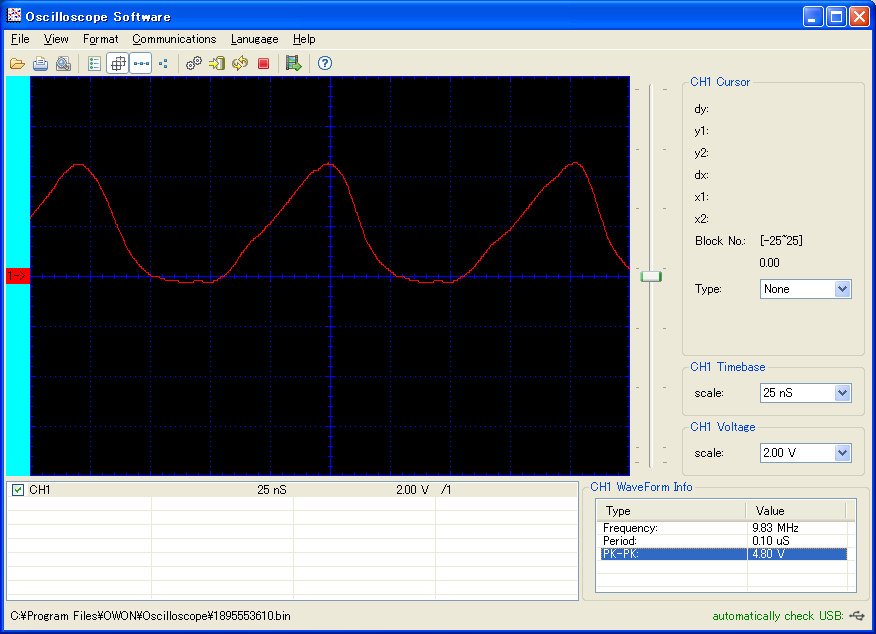

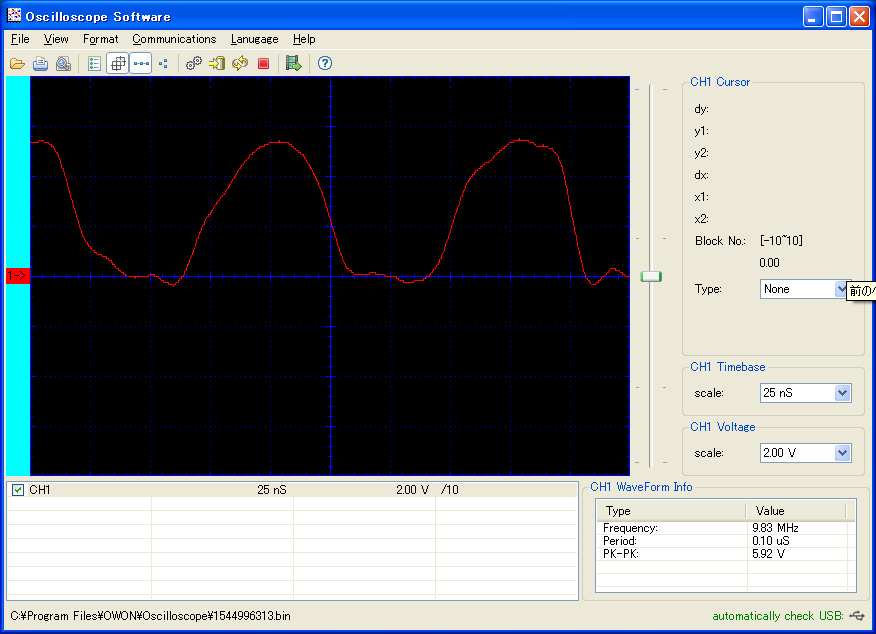

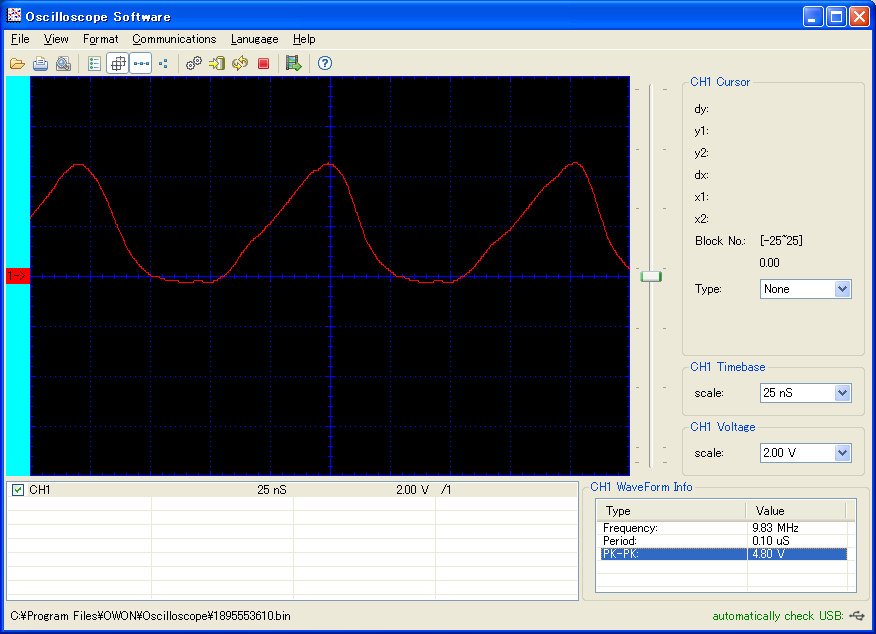

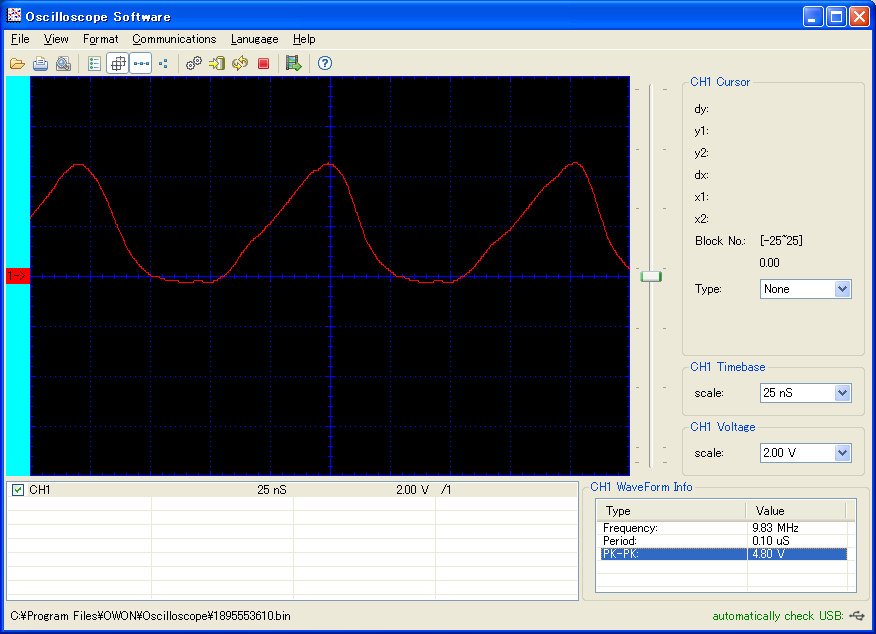

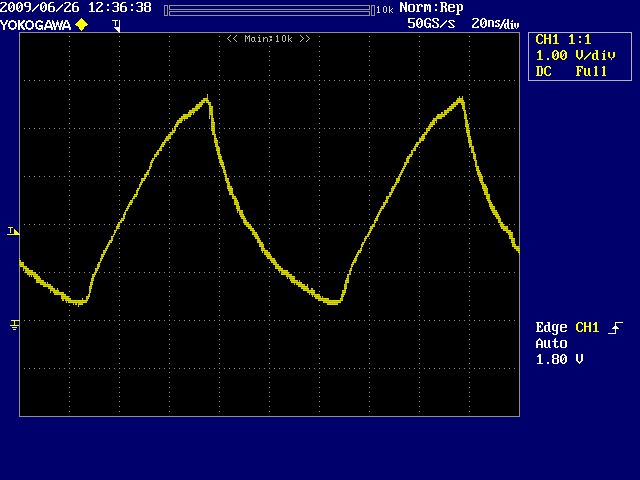

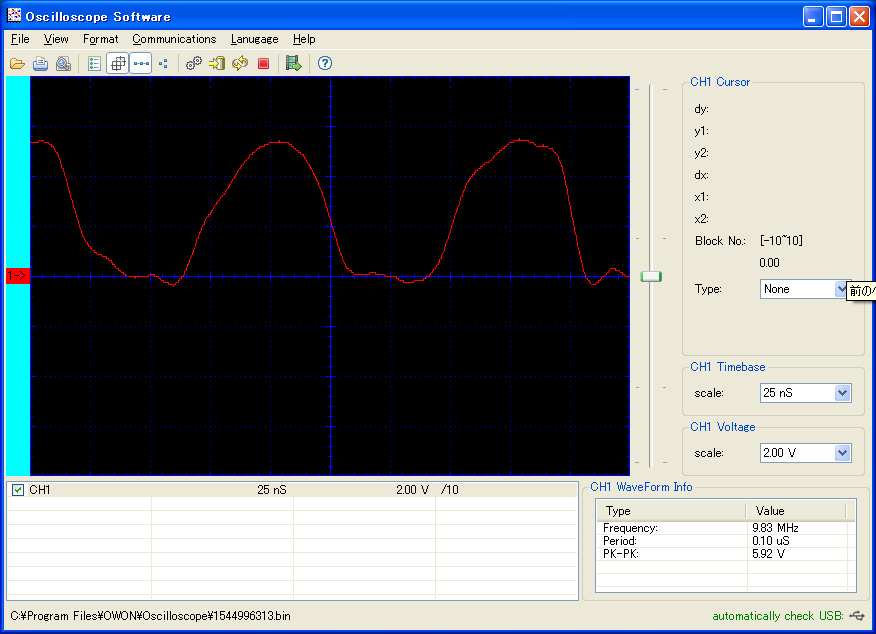

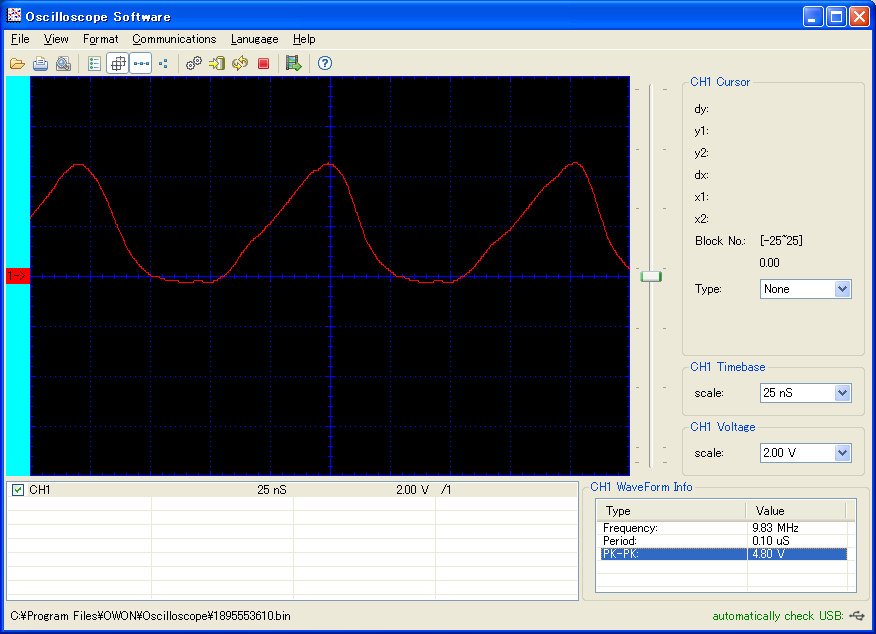

9.83MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

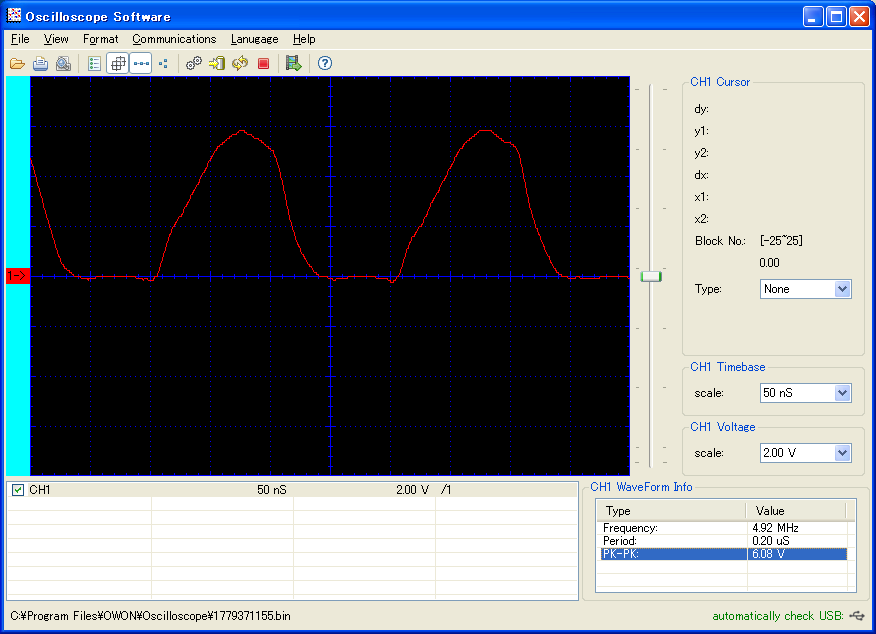

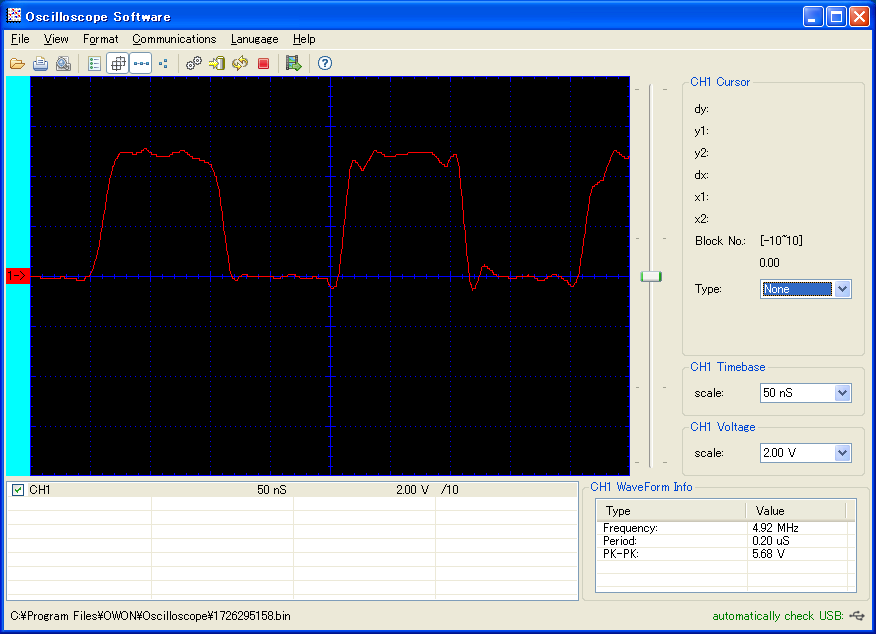

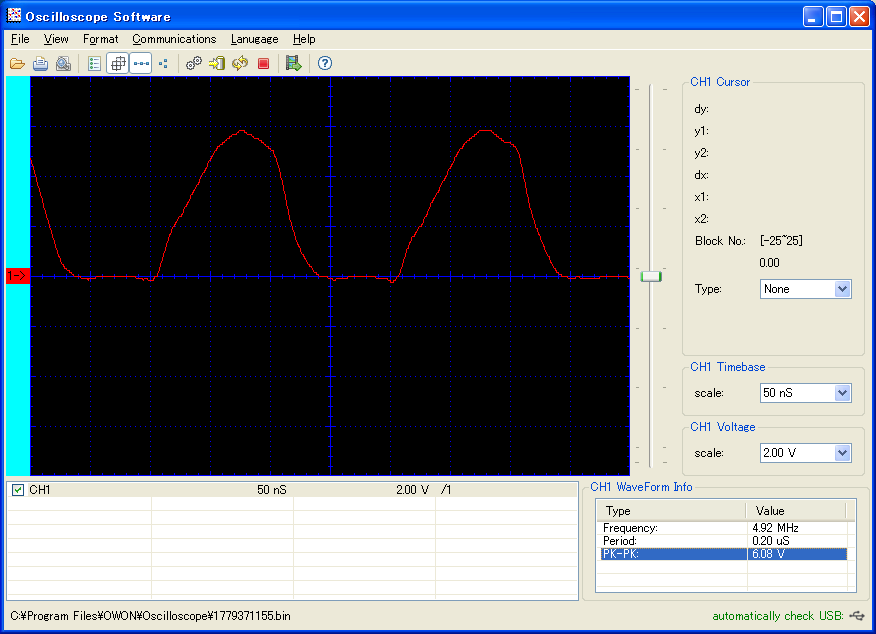

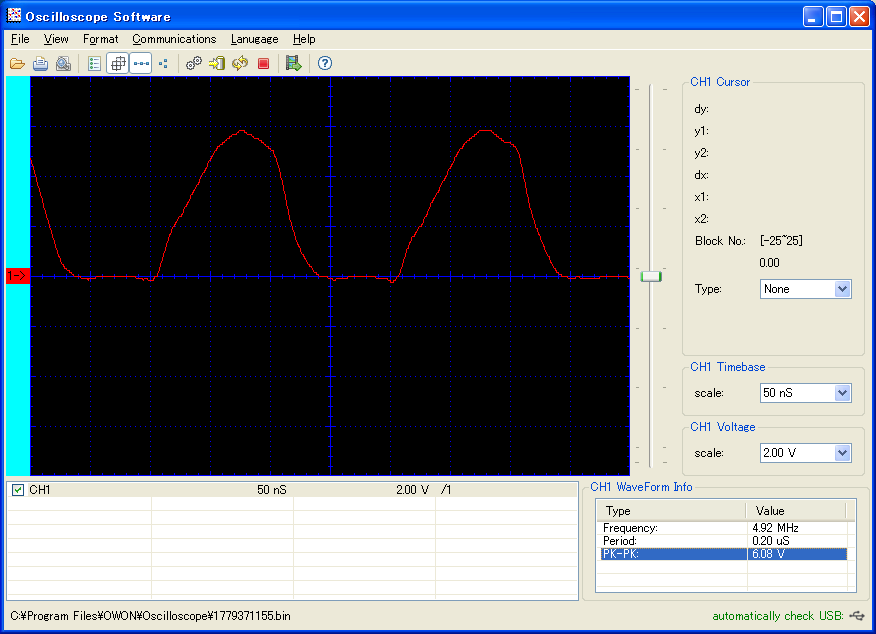

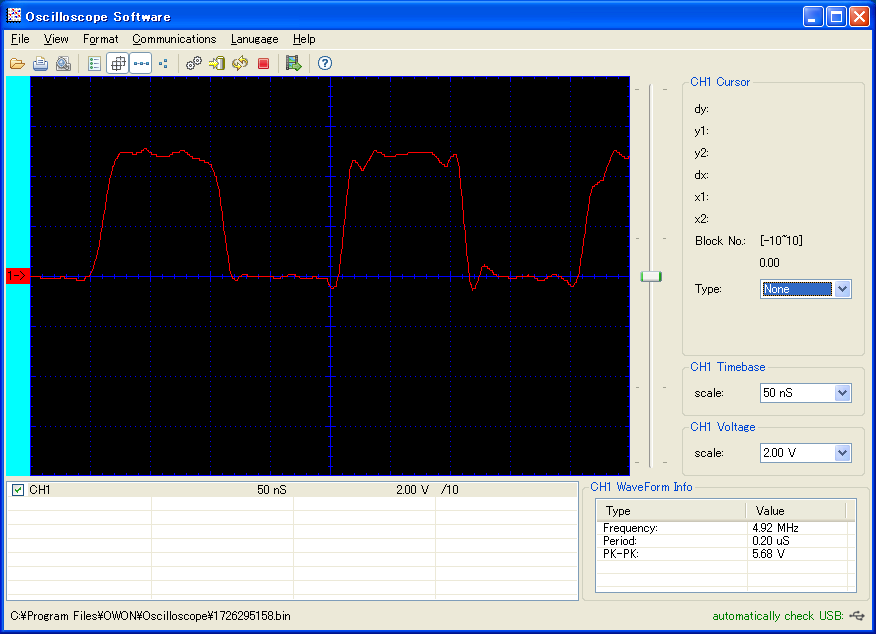

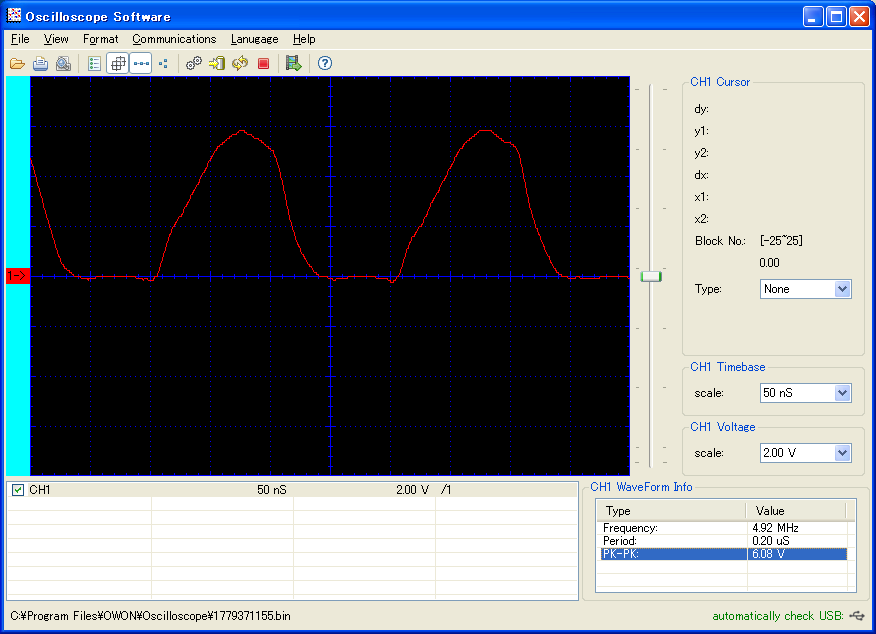

4.92MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

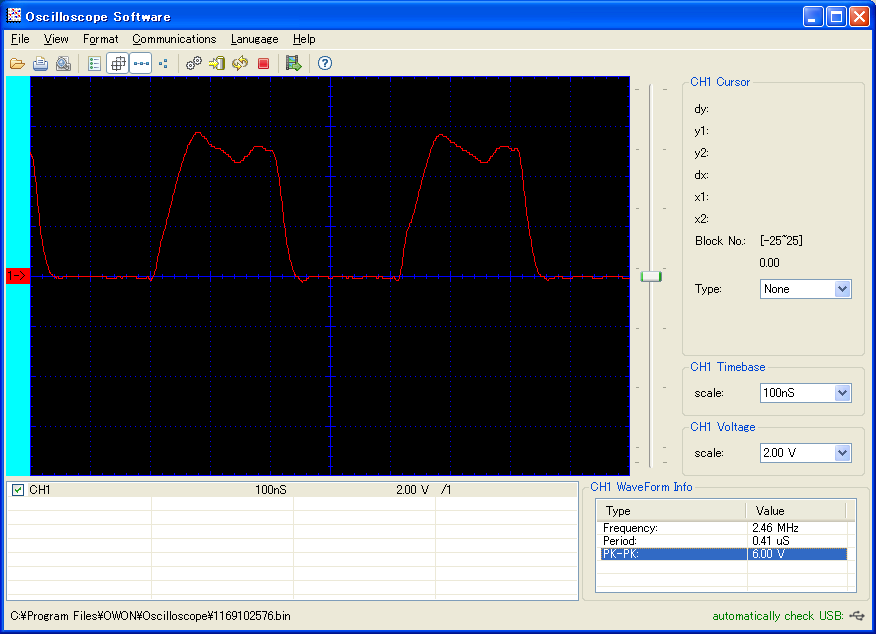

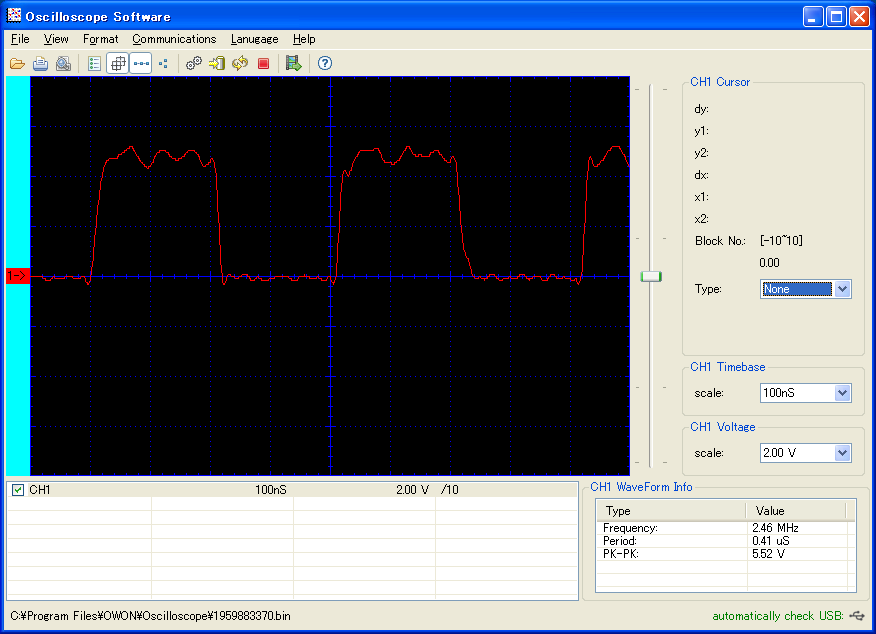

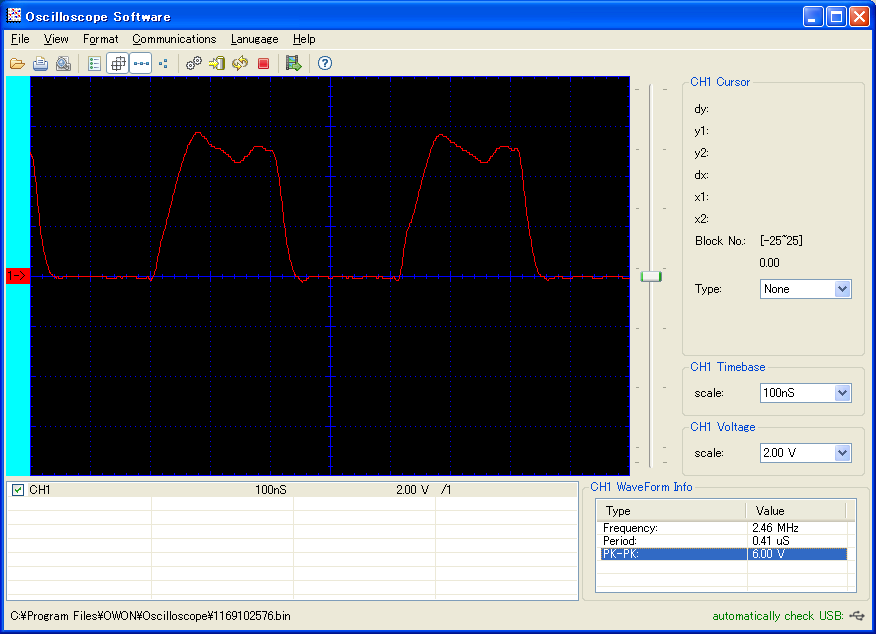

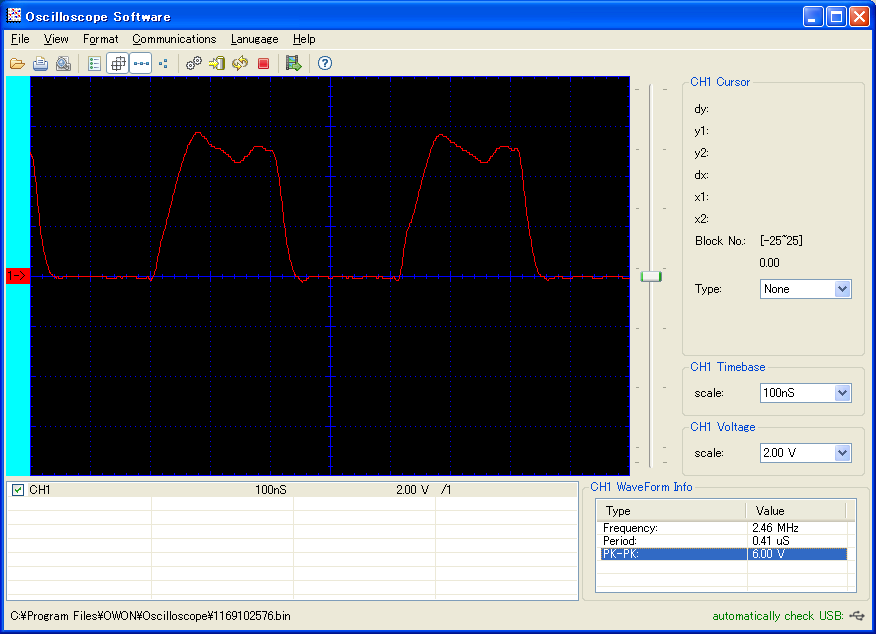

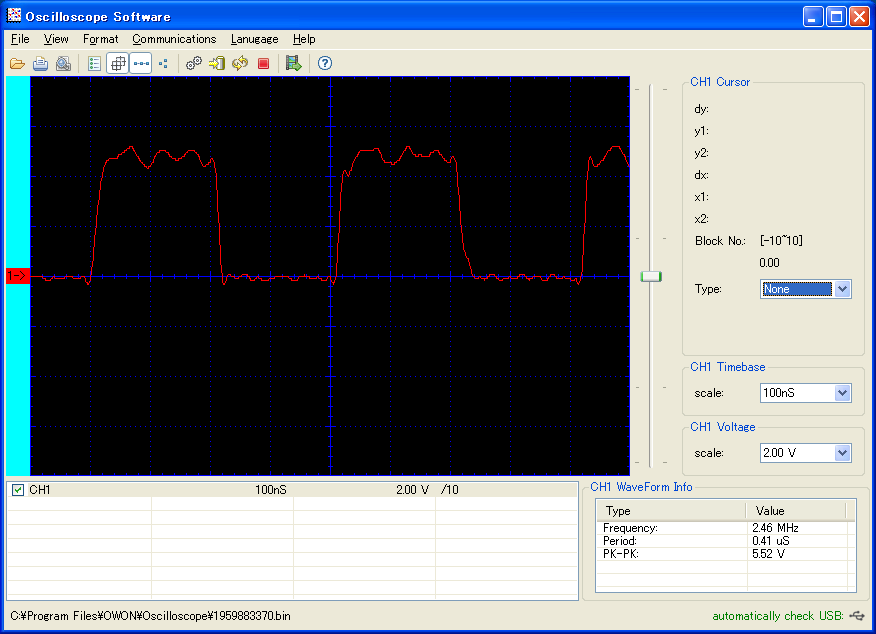

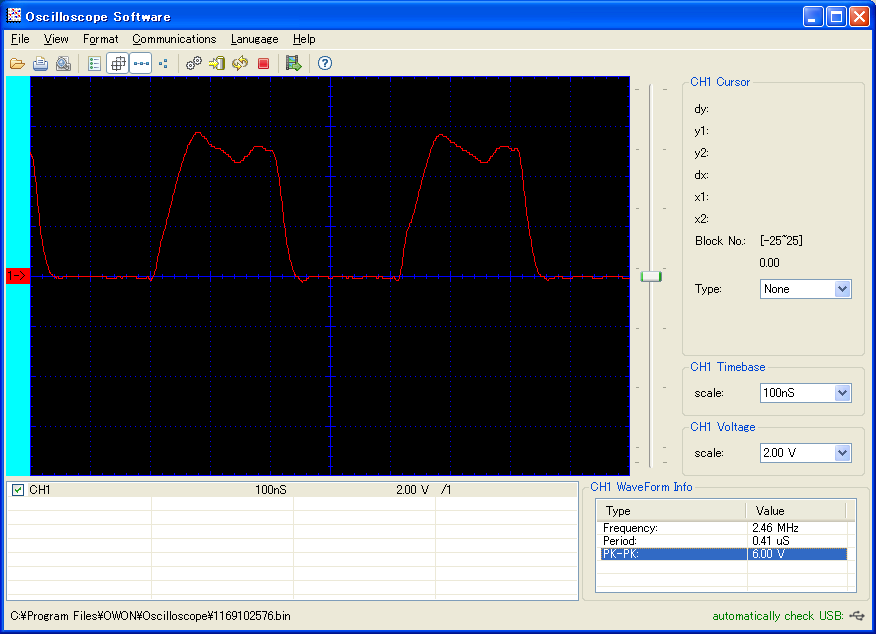

2.46MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

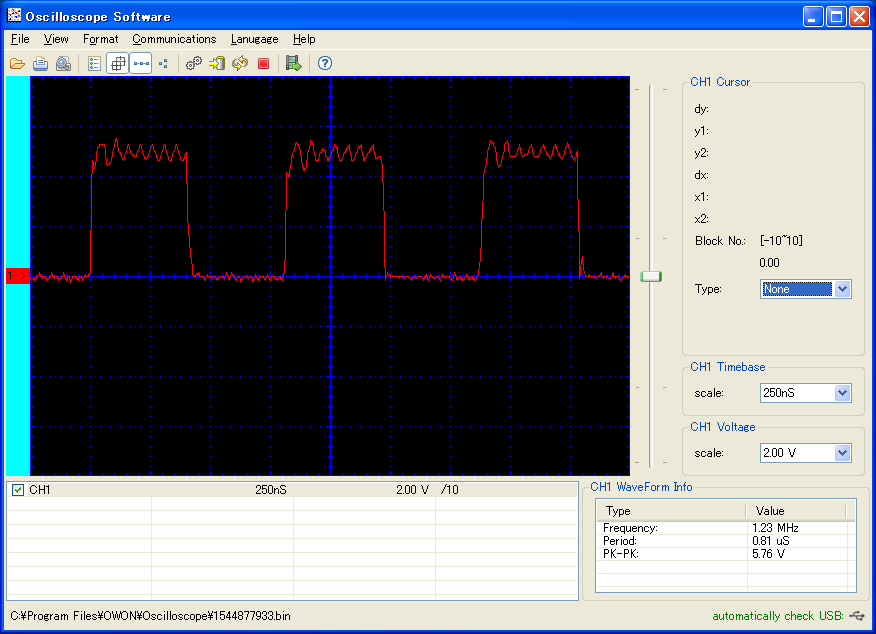

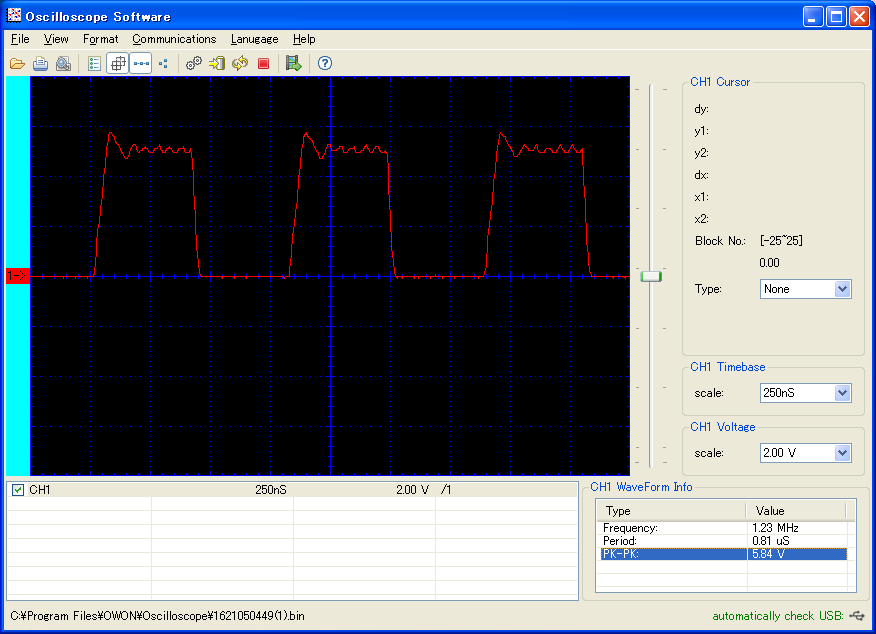

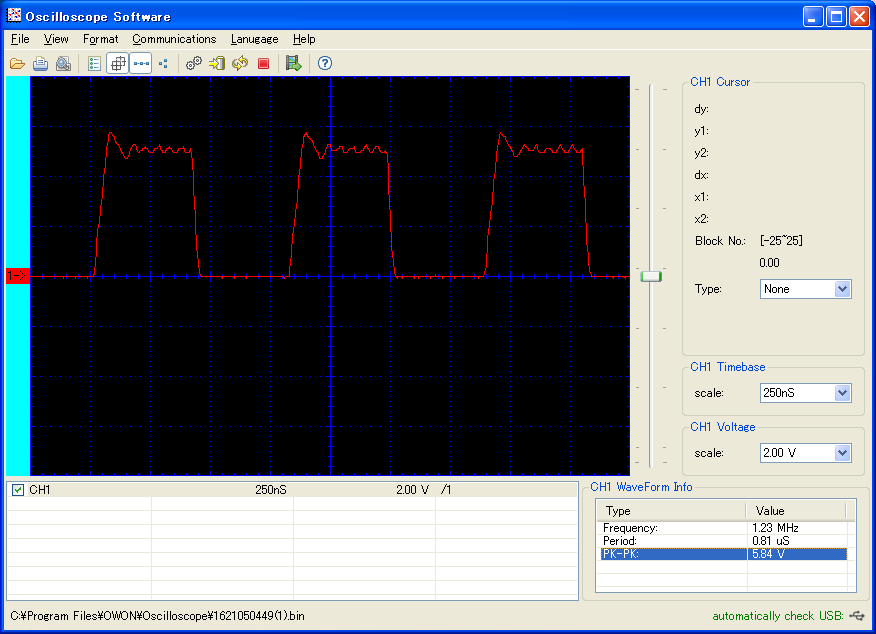

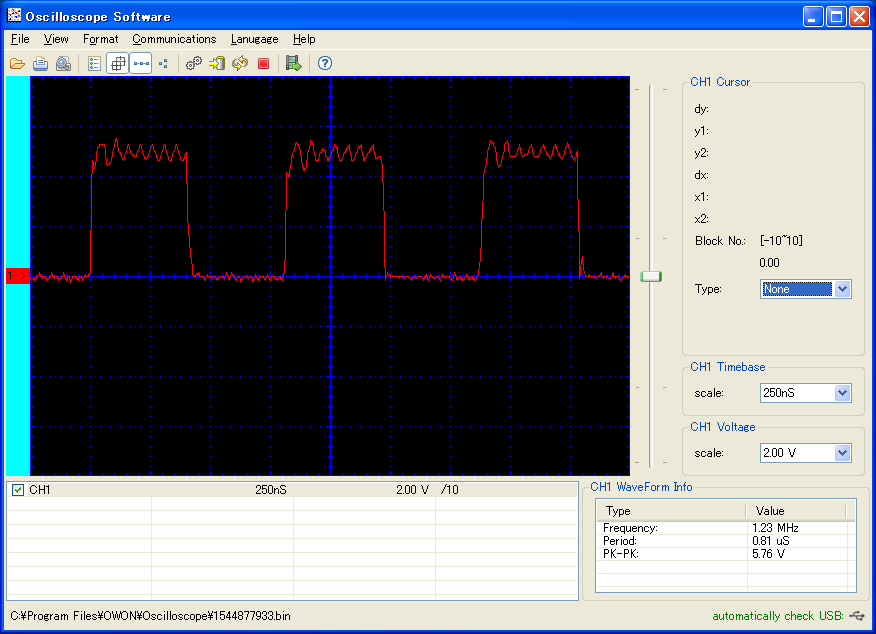

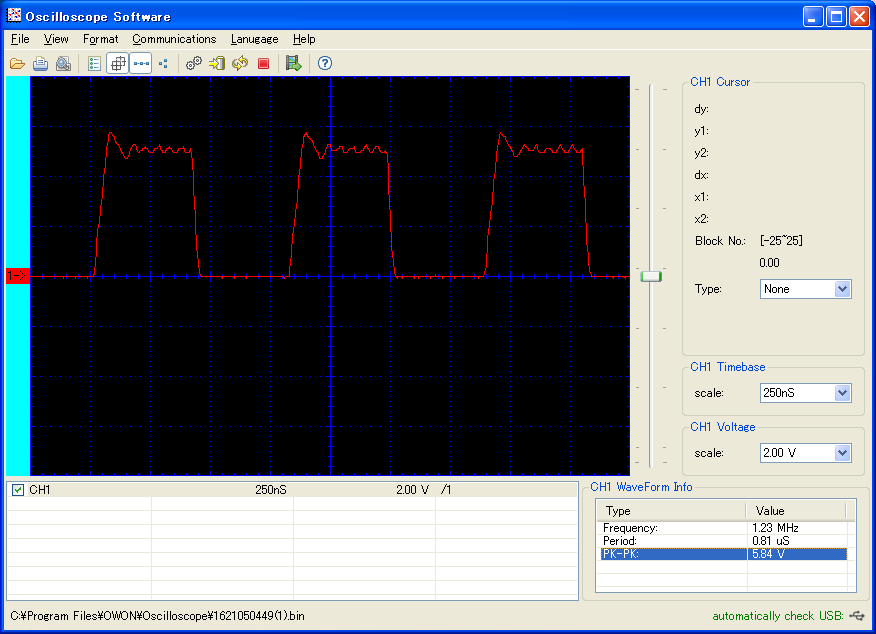

1.23MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

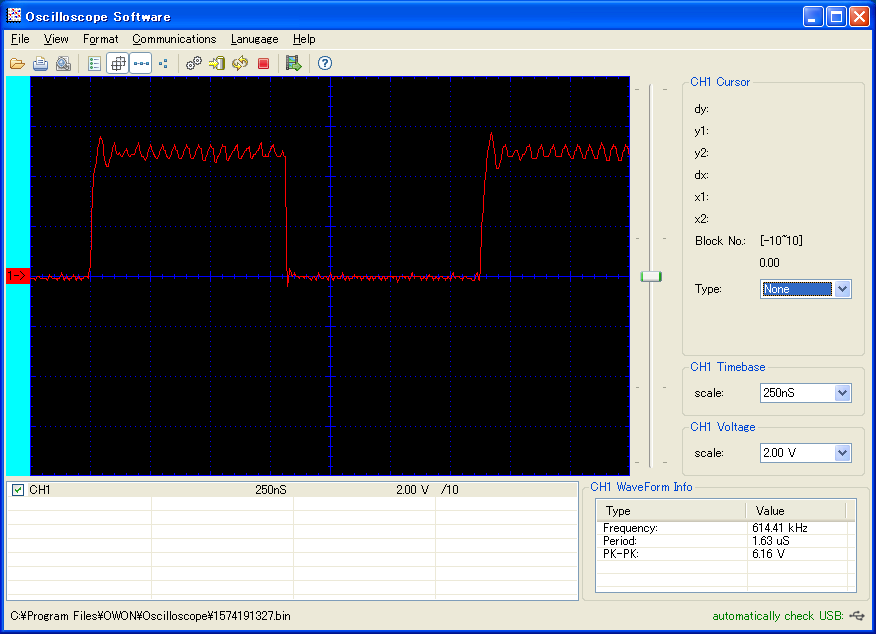

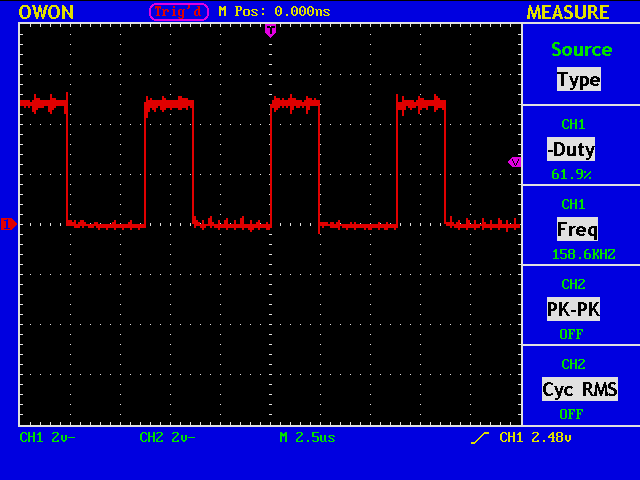

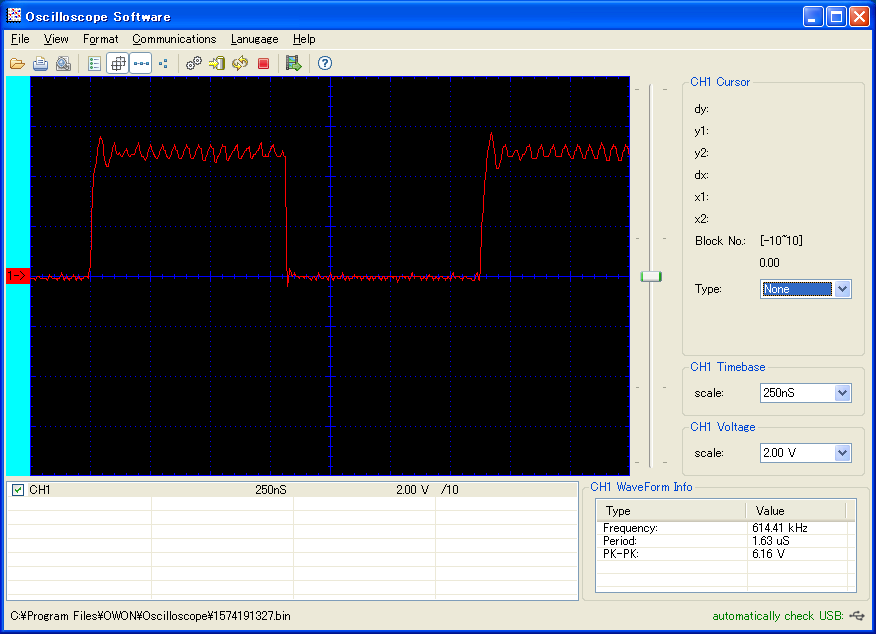

614.4kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

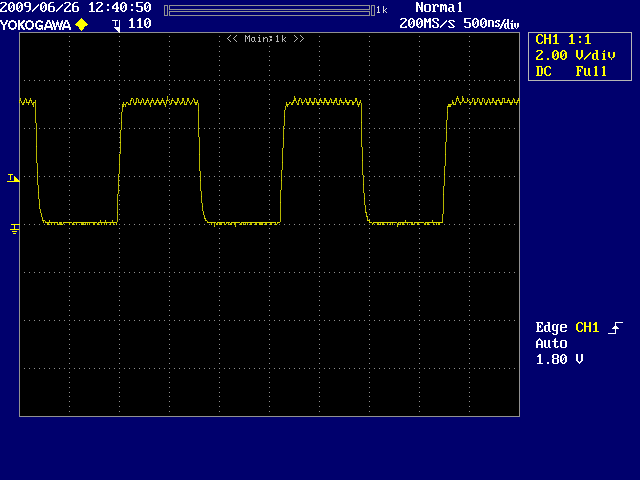

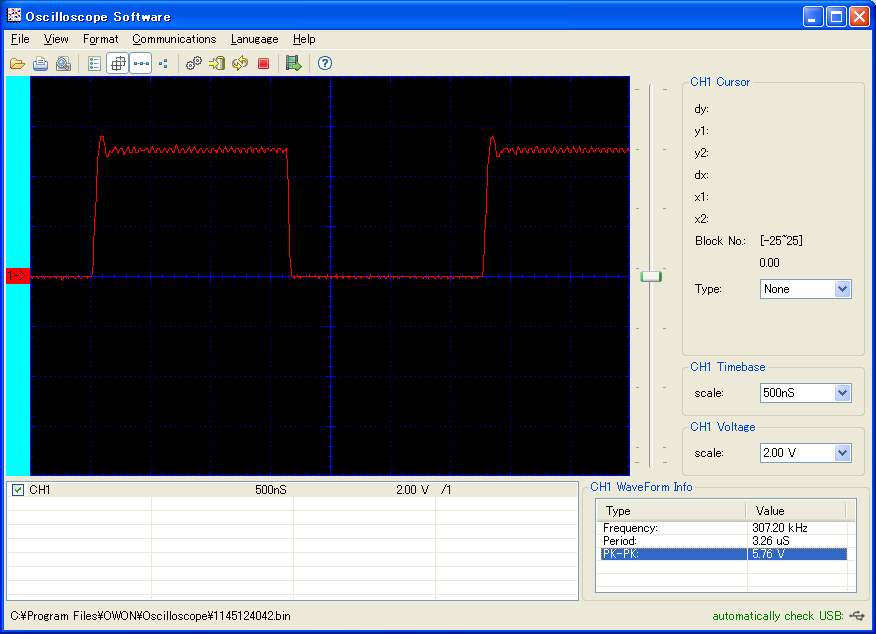

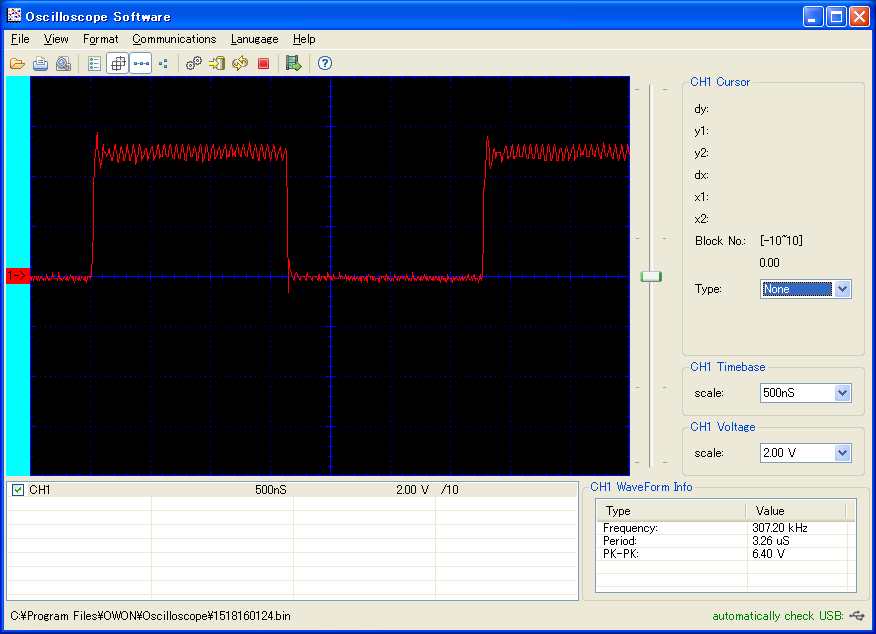

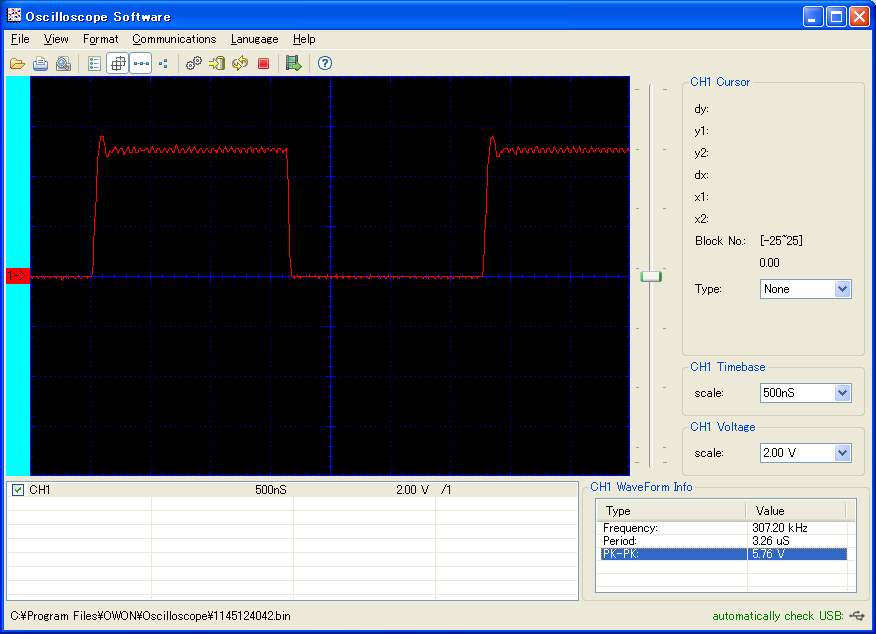

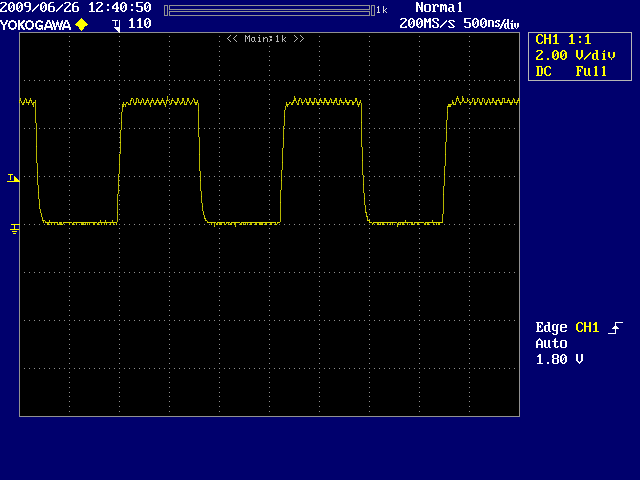

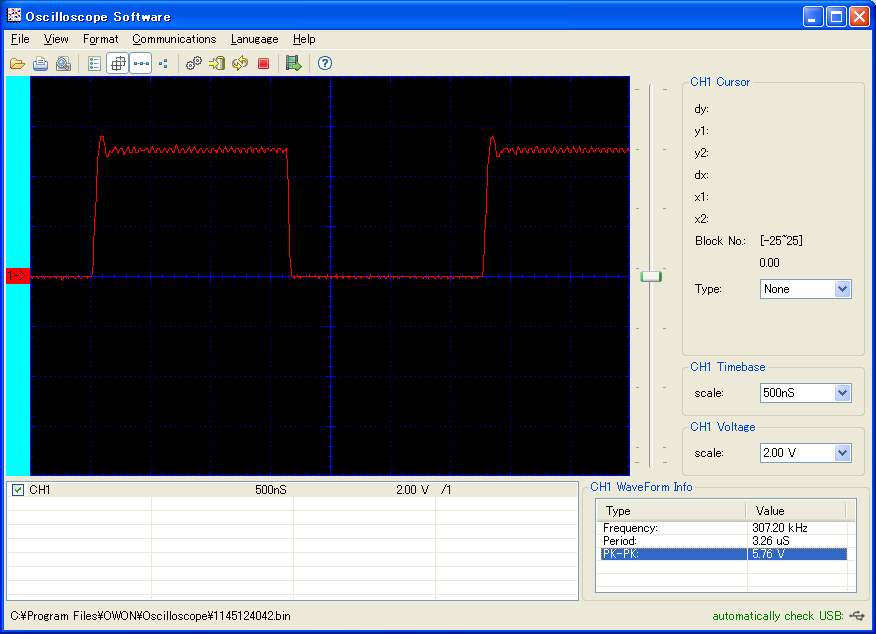

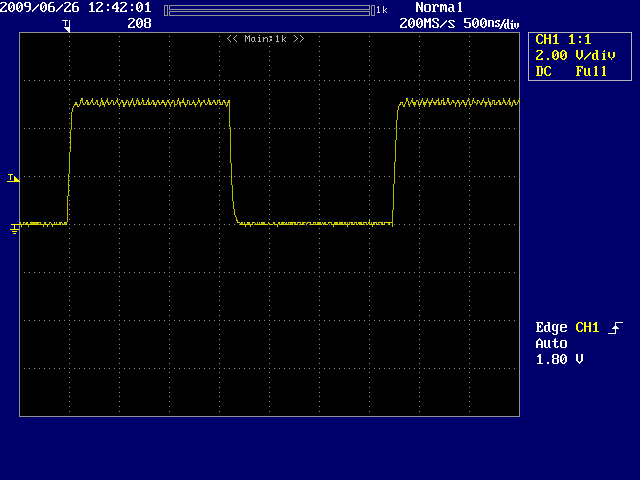

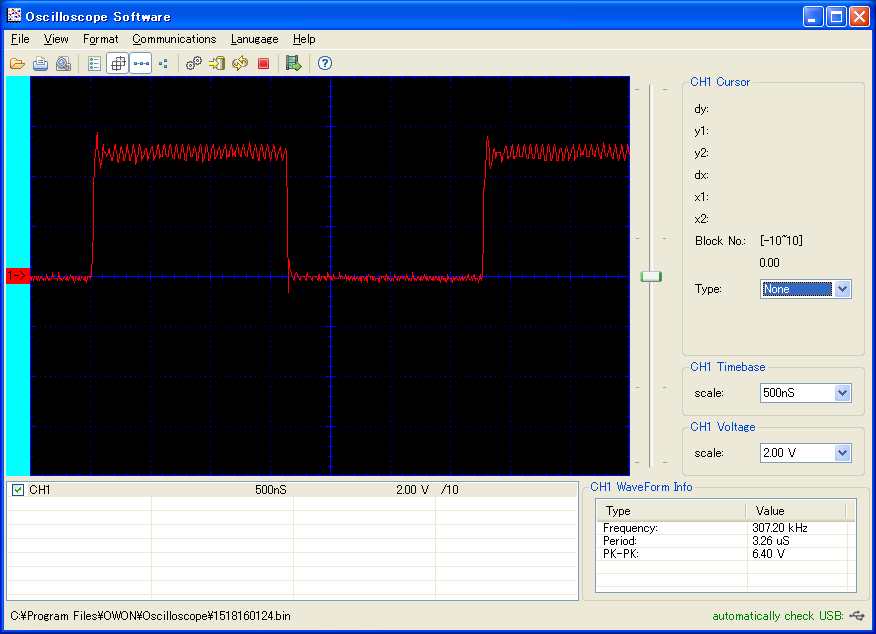

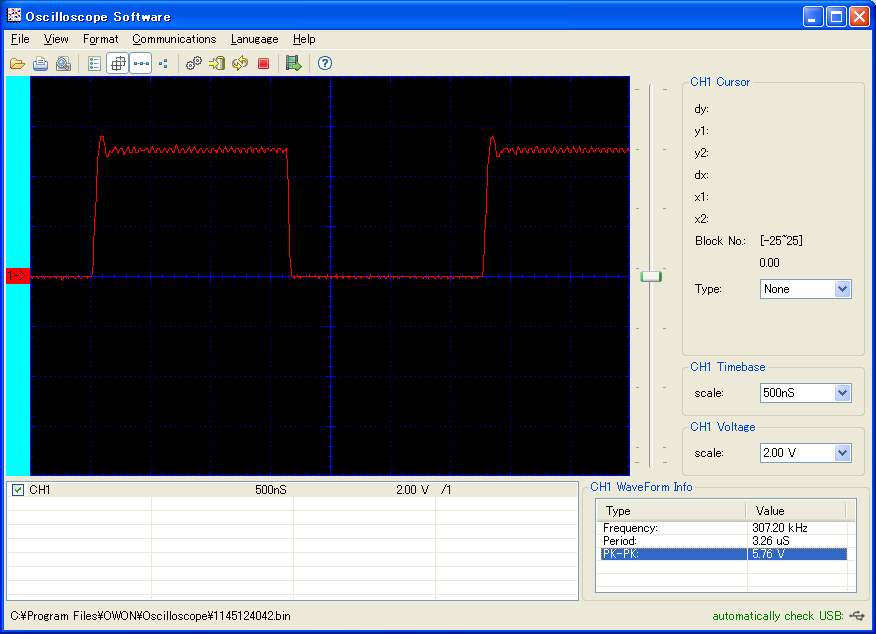

307.2kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

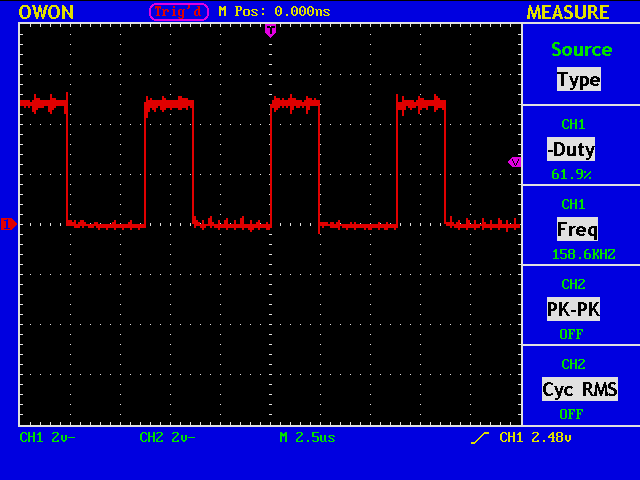

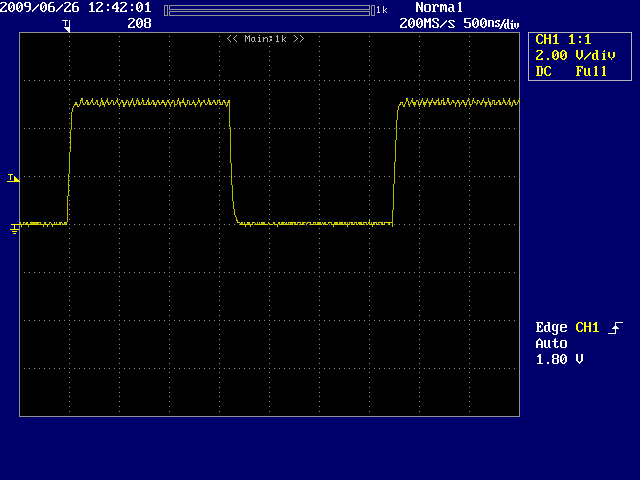

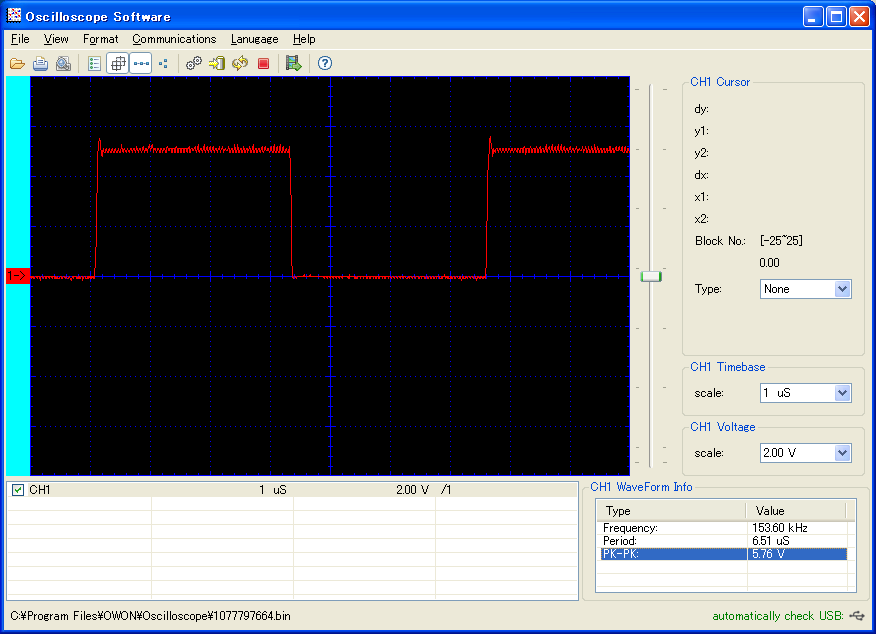

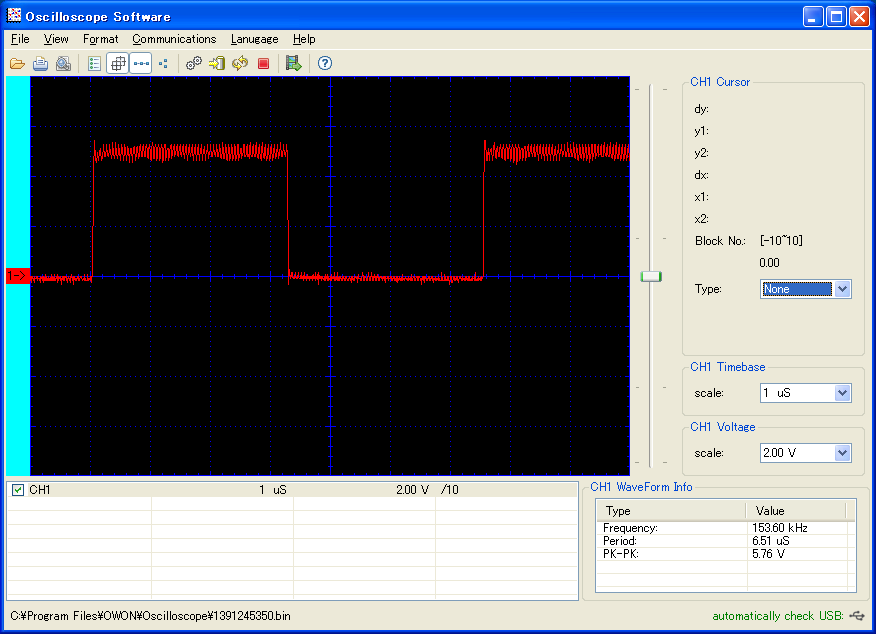

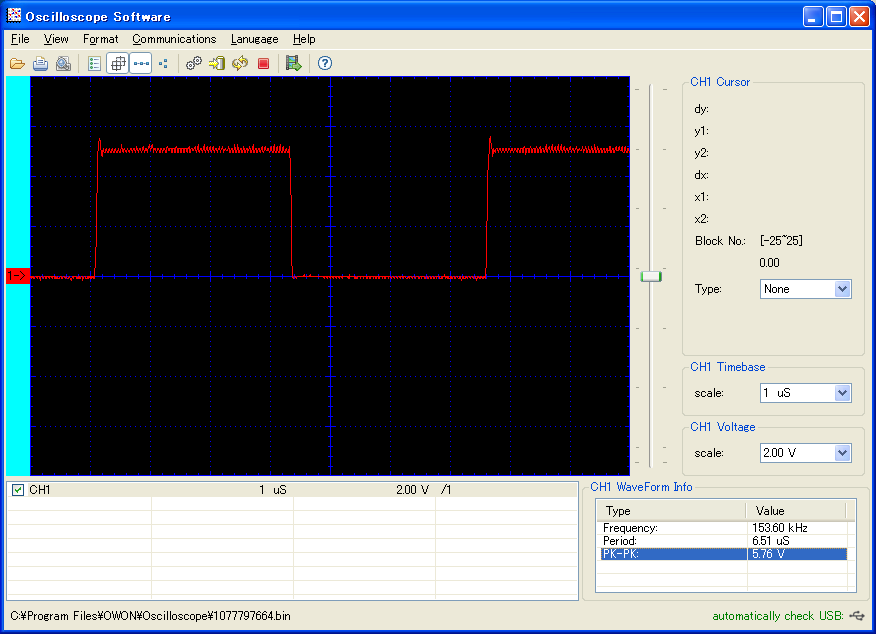

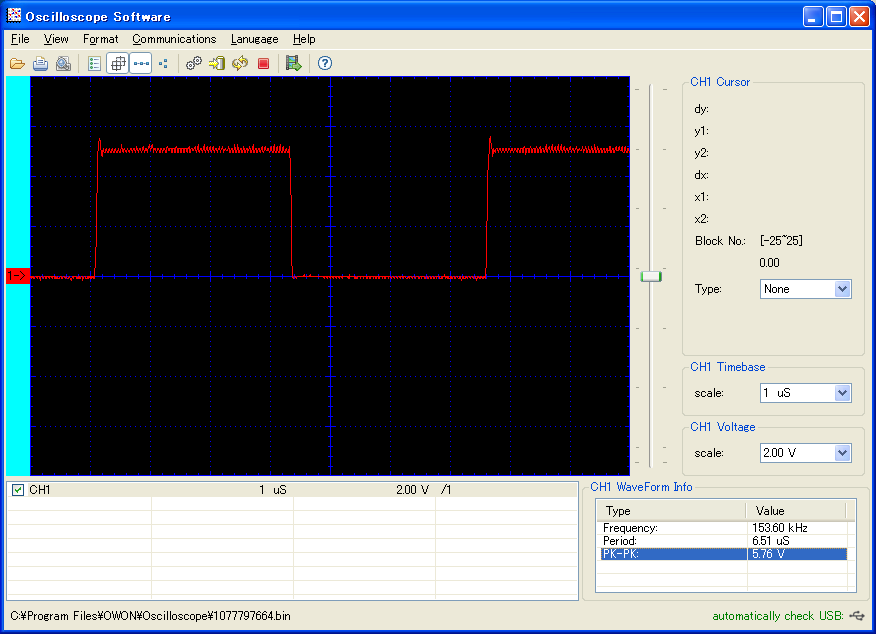

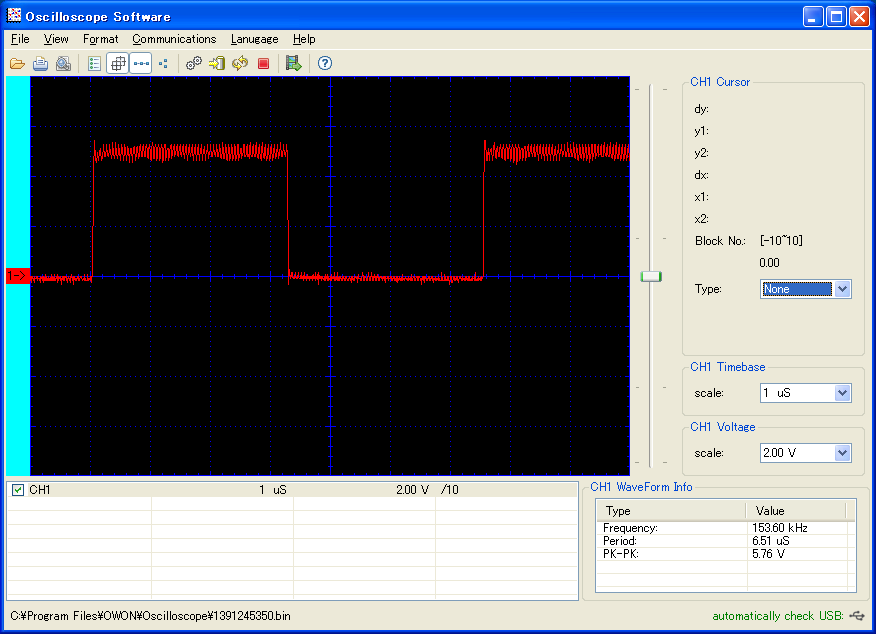

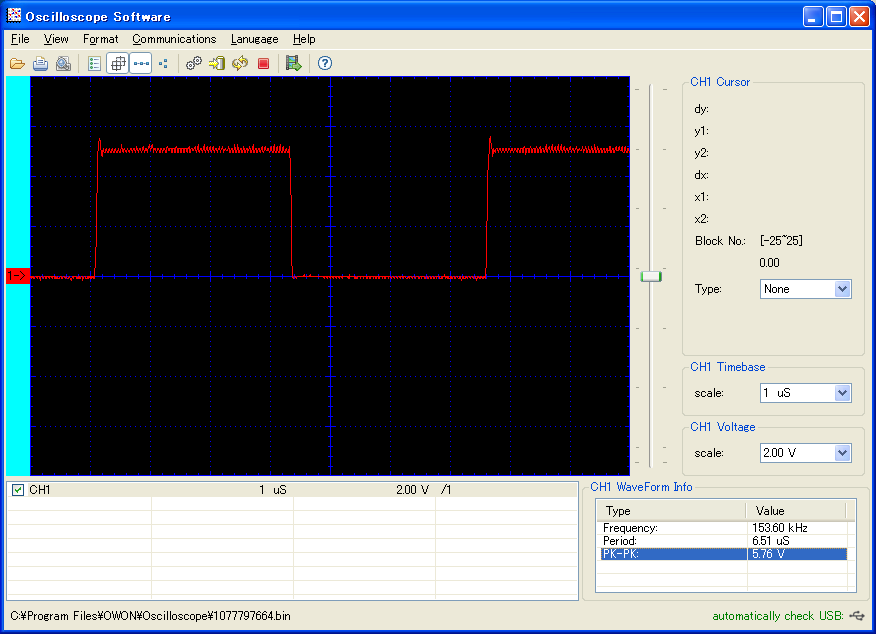

153.6kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

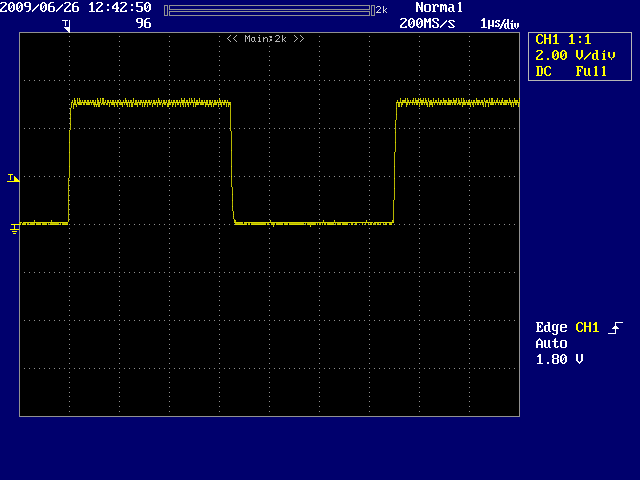

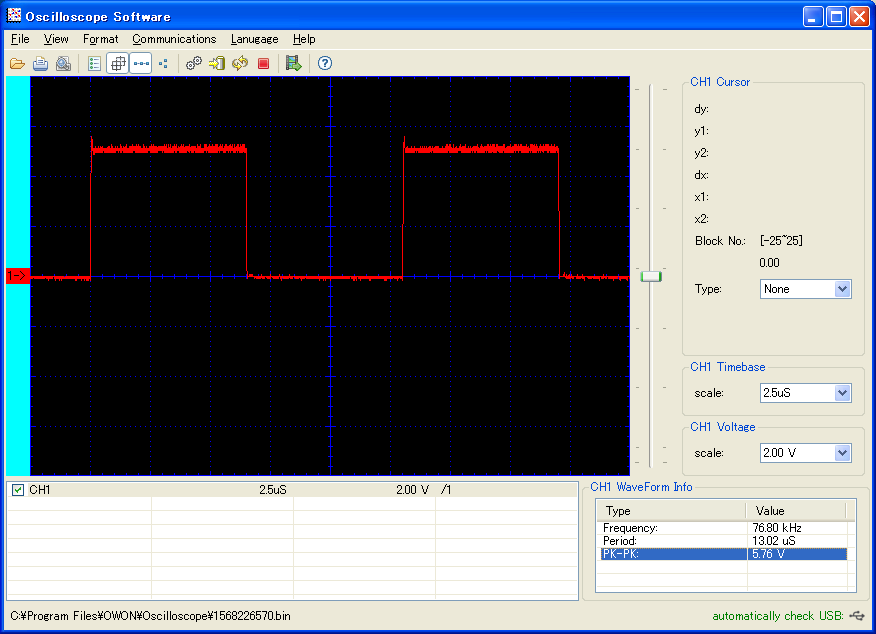

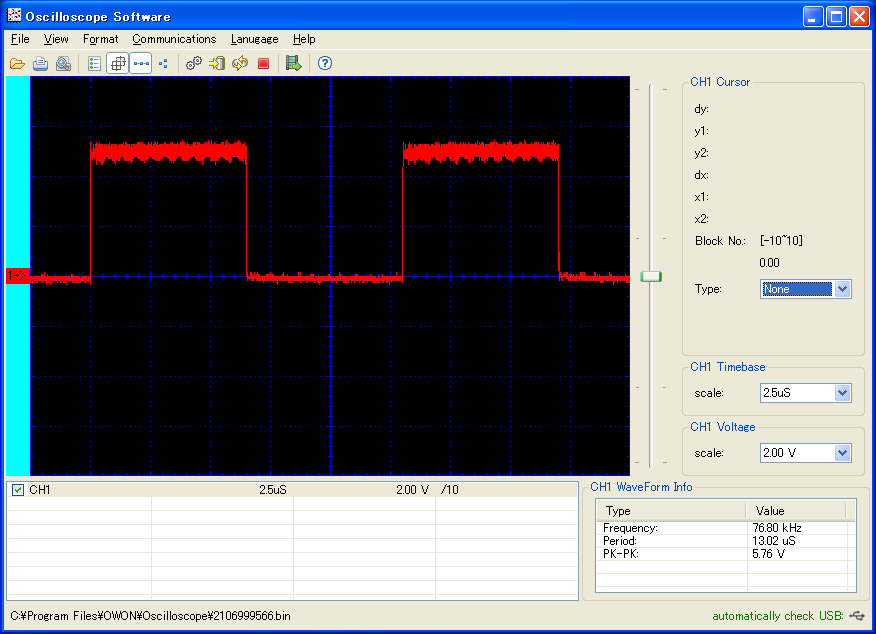

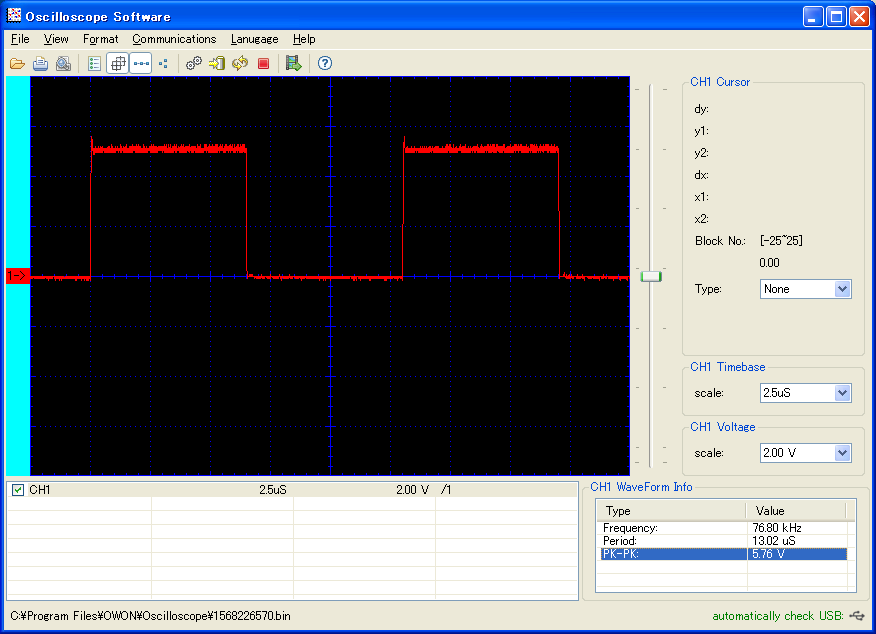

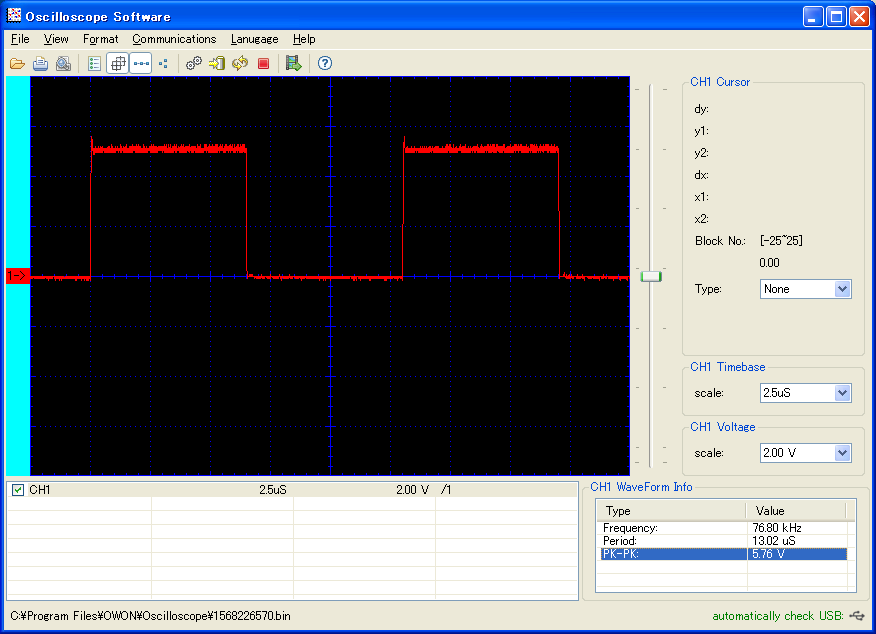

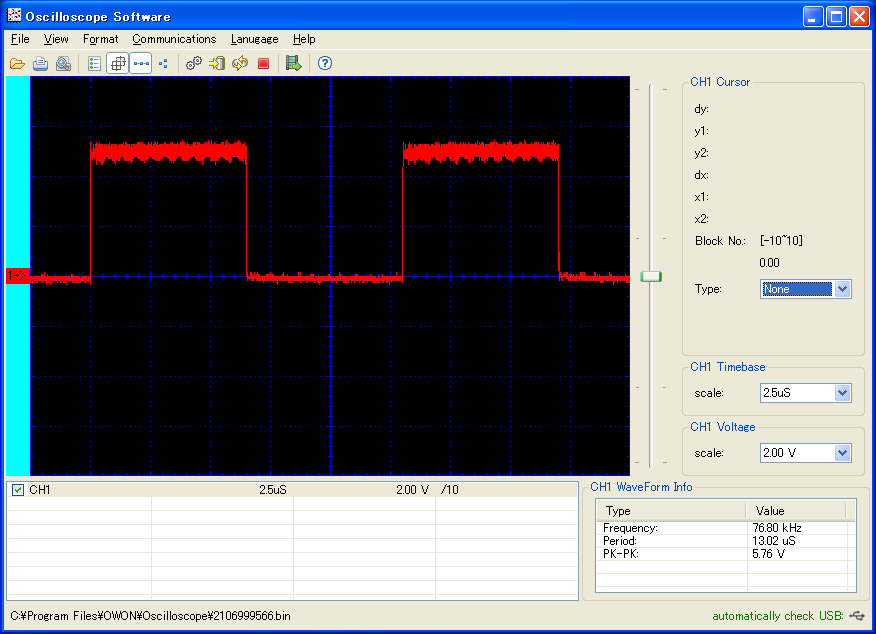

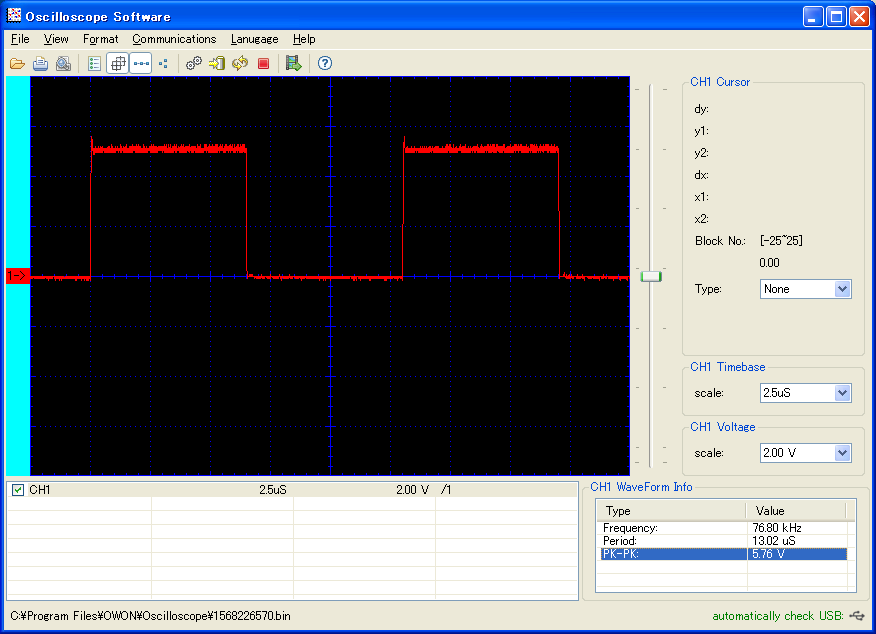

76.8kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

x10レンジ

左側がx10、右側がx1です

フィルタをかましたい・・・

19.66MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

9.83MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

4.92MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

2.46MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

1.23MHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

614.4kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

307.2kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

153.6kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

76.8kHz

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

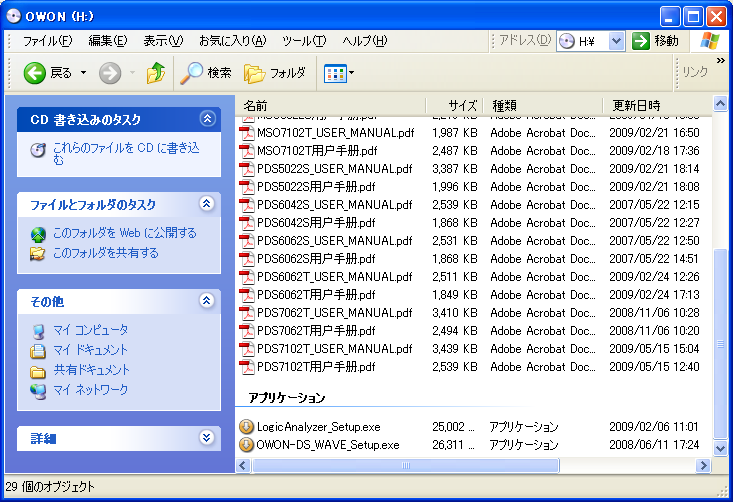

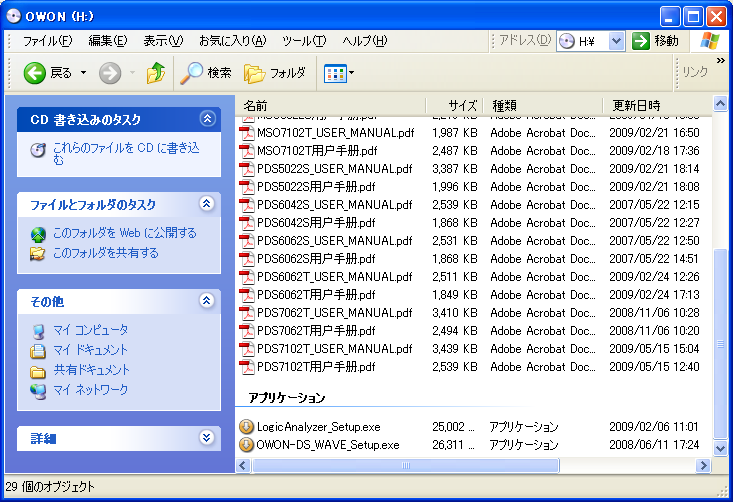

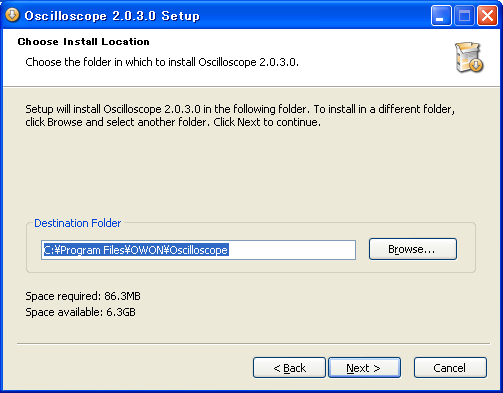

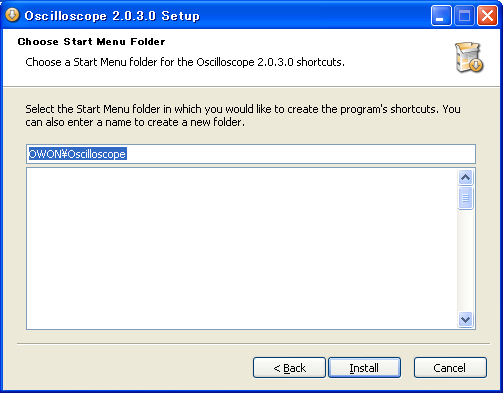

| ★Oscilloscope Softwareのインストール |

付属CD-ROM内のOWON-DS_WAVE_Setup.exeを実行します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

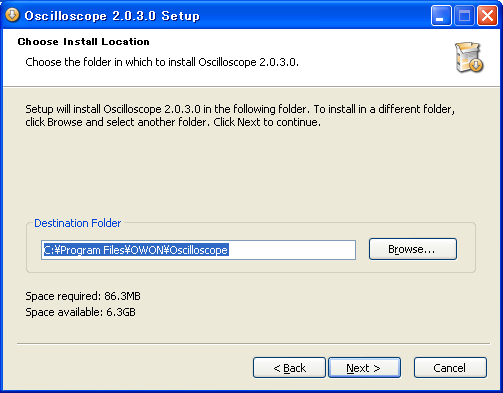

インストール先を選択します。(デフォルトでOK)

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

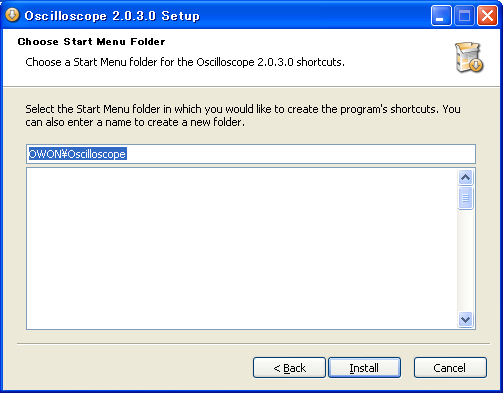

menu名を入力します。(デフォルトでOK)

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

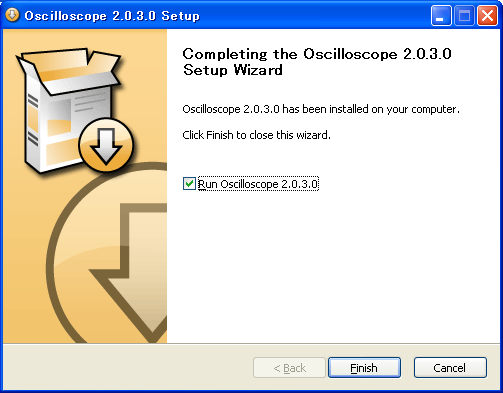

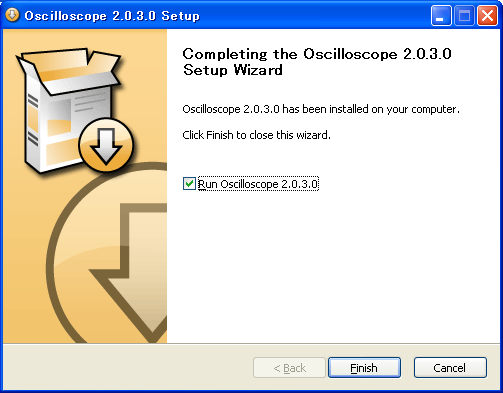

インストール終了

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

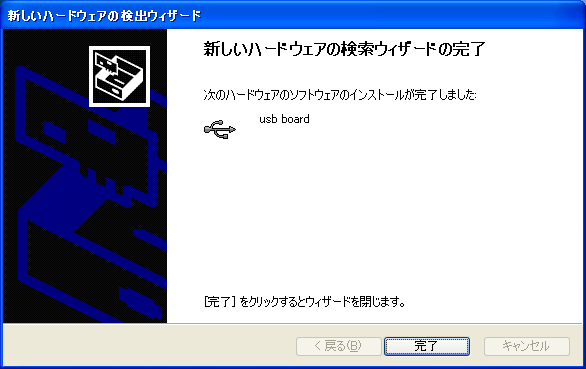

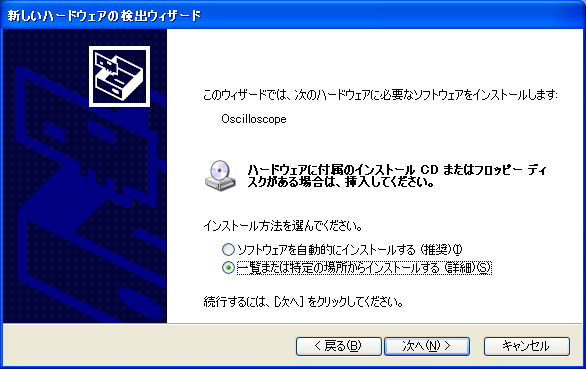

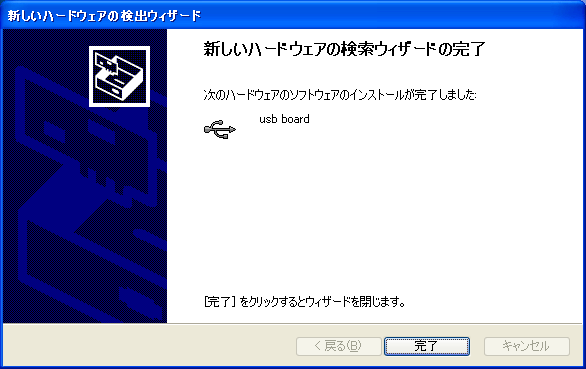

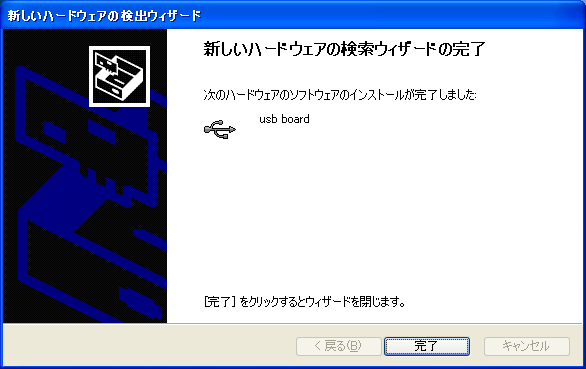

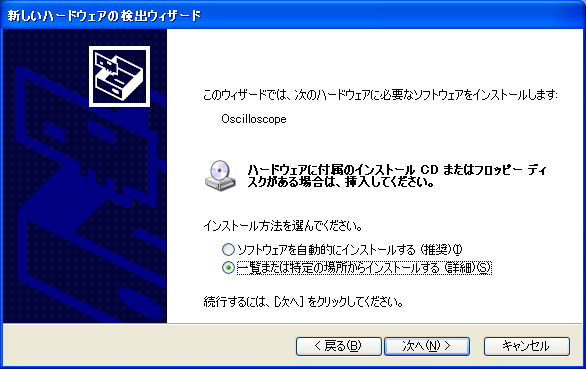

初めてオシロスコープを接続すると新しいハードウエアの検出ウイザードが表示されます。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

いいえ、今回は接続しませんを選択します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

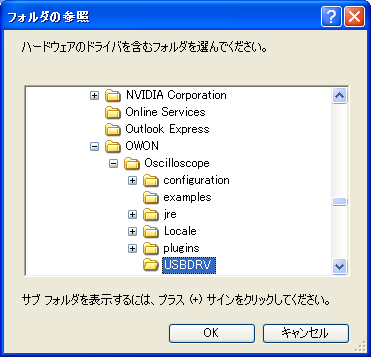

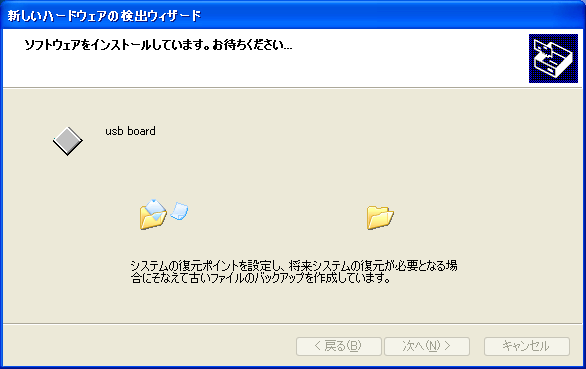

一覧または特定の場所からインストールするを選択します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

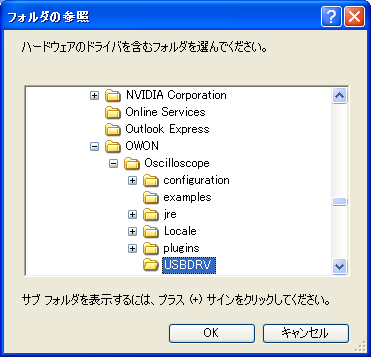

ドライバーの場所はサイト主の場合c:\Program Files\OWON\Oscilloscope\USBDRV でした。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

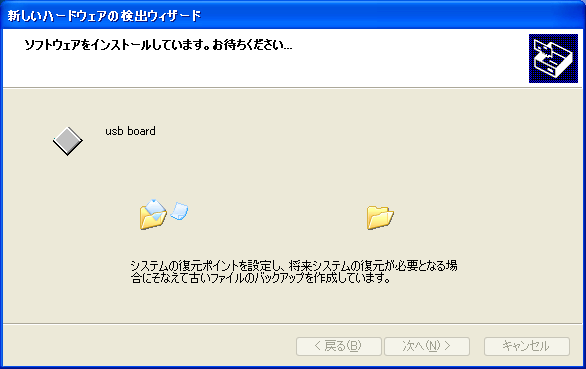

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

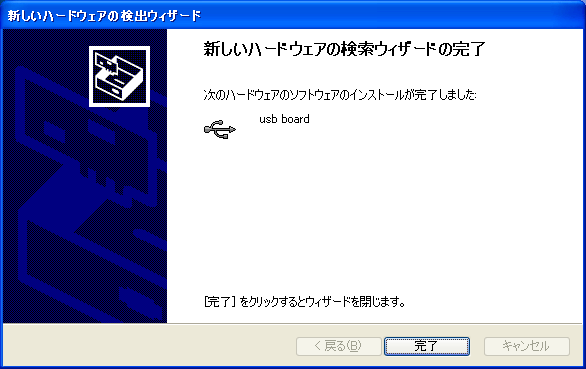

インストール完了。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

LibUSB-Winというドライバがインストールされました。

プローブ紹介のページ

安価なオシロを買って、まずはプローブ校正用の5V 1kHzを見ると思います。

見飽きたら次はAC100Vを観測したいと思って、一応気を付けながらコンセントに

プローブを突っ込むと思います。

すると、突然漏電ブレーカーが動作したり、オシロが故障してしまう事態になってしまいます。

ちょっとその原因を書いて見ましょう。

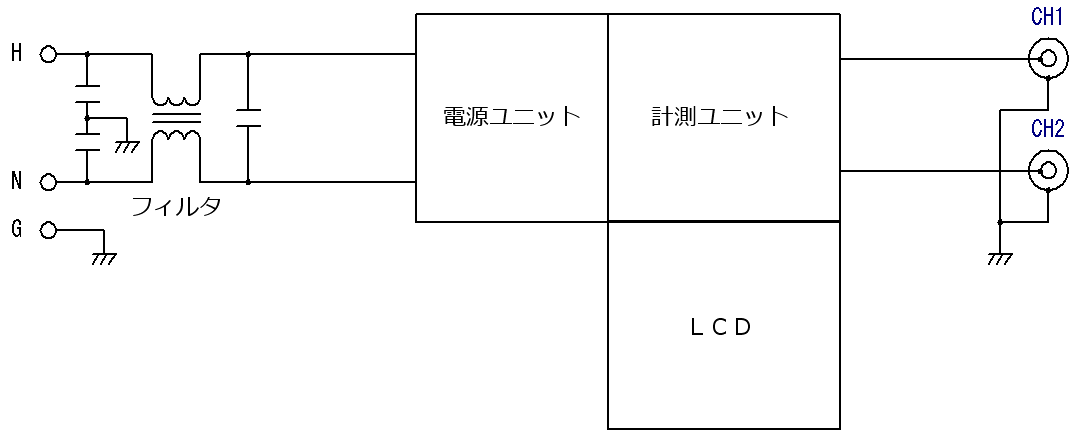

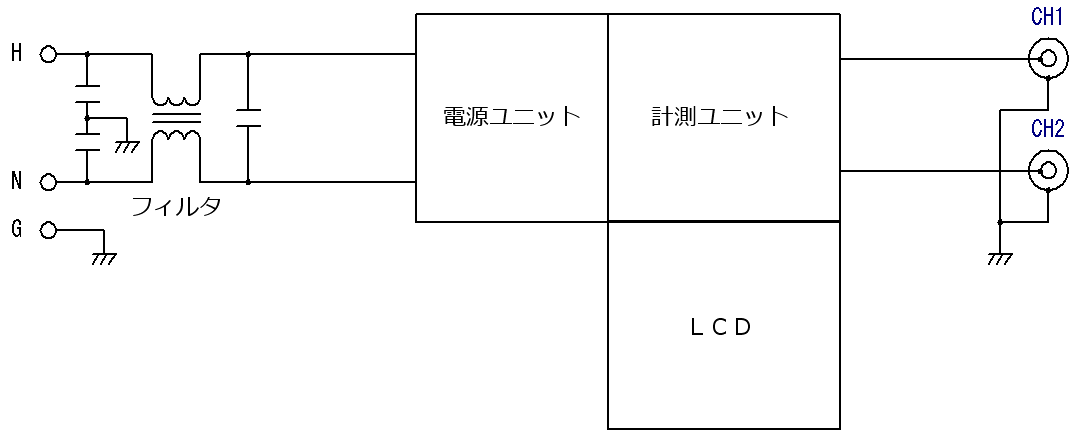

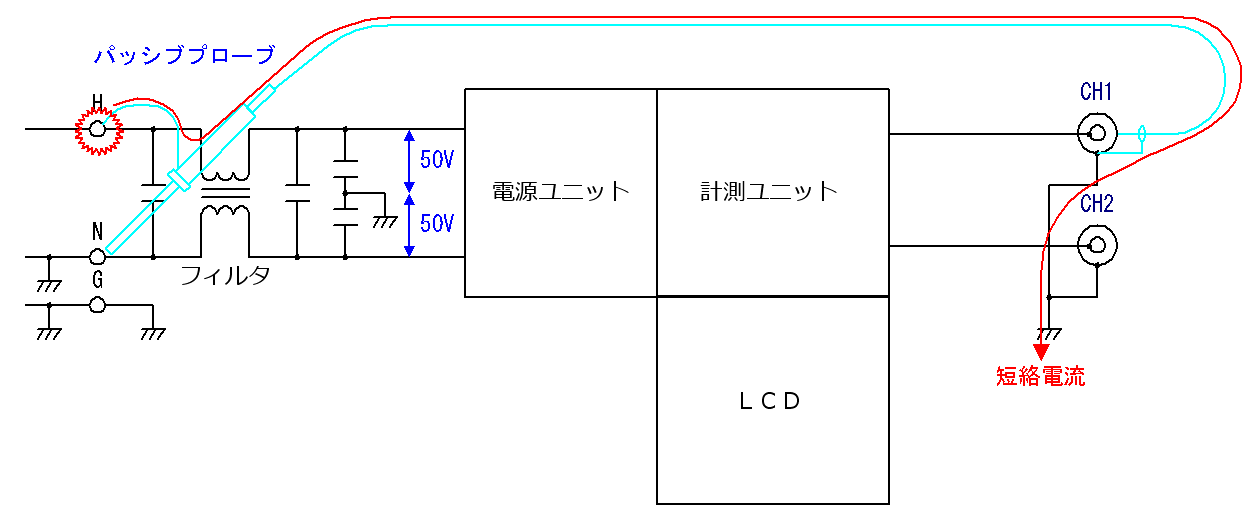

大体のオシロスコープは、図1の様に入力部にコモンモードフィルタ、電源部、計測部、LCD部で

構成されています。

■図1

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

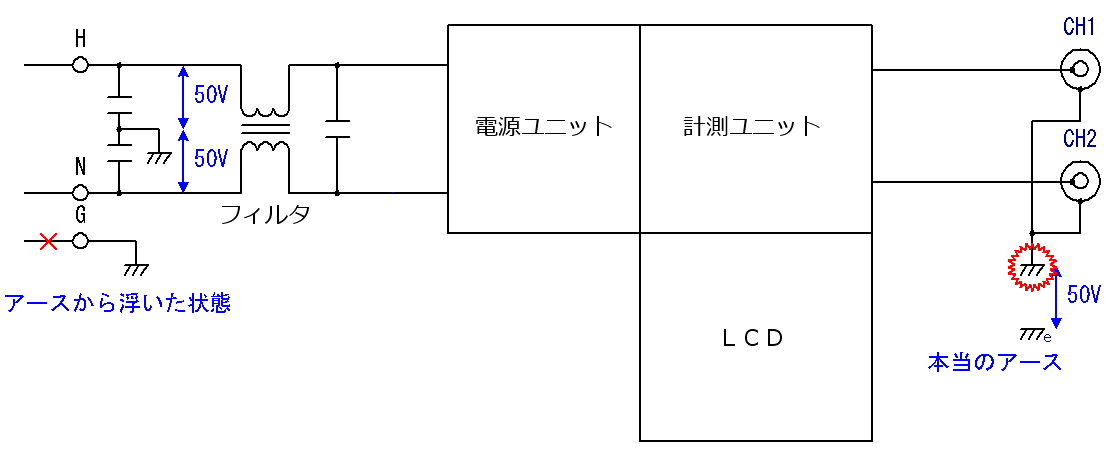

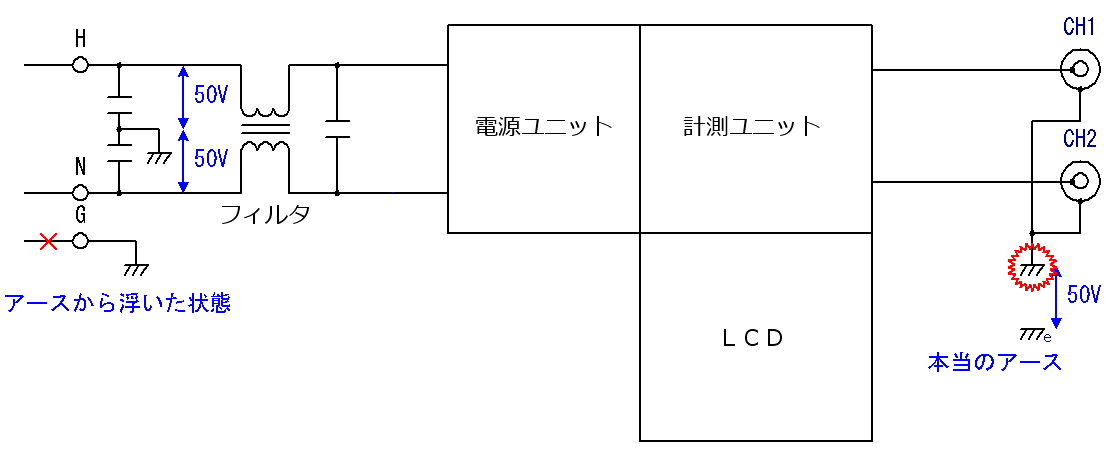

一般家庭では、コンセントはHとNの2極タイプなので、アース端子を使わない状態でオシロスコープ

を使用します。

この時、Yコンデンサとオシロスコープのアース間には、Yコンデンサで分圧された50Vが印加されます。

そして、本来のアースとプローブのアース間に50Vが印加されていますので、感電してしまいます。

■図2

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

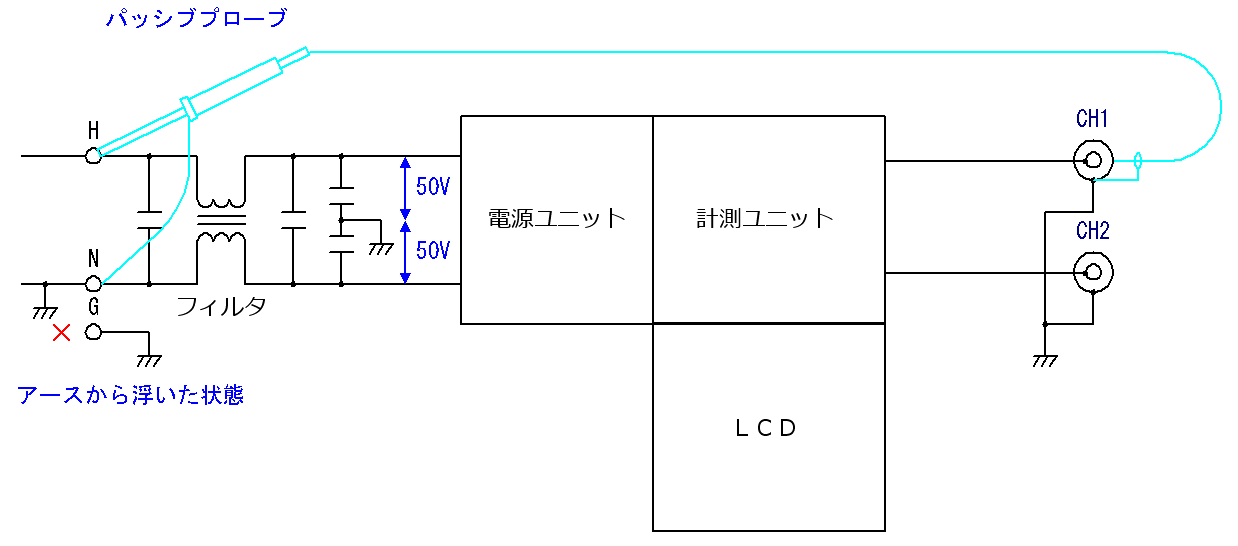

AC100Vのコンセントを見てみましょう。

たまたま、オシロのアース端子がラインのNに接続された場合です。

特に問題なく見ることが出来ます。

■図3(Yコンデンサの位置が間違っています。本来はライン側です)

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

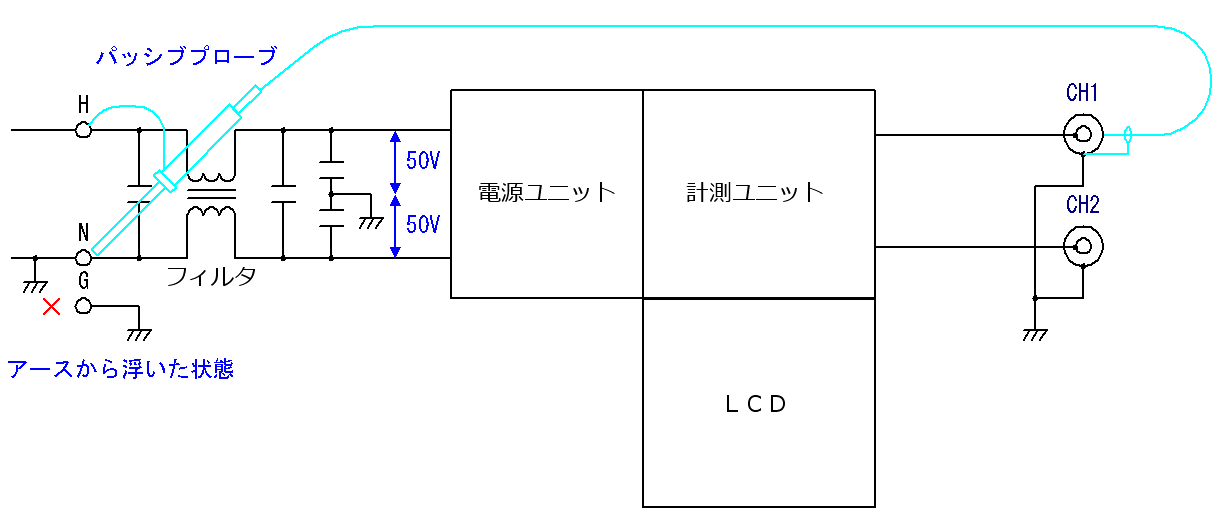

AC100Vのコンセントを見てみましょう。

たまたま、オシロのアース端子がラインのHに接続された場合です。

オシロスコープ側のアース端子が入力ラインによって振られてしまうので計測に良くありません。

■図4(Yコンデンサの位置が間違っています。本来はライン側です)

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

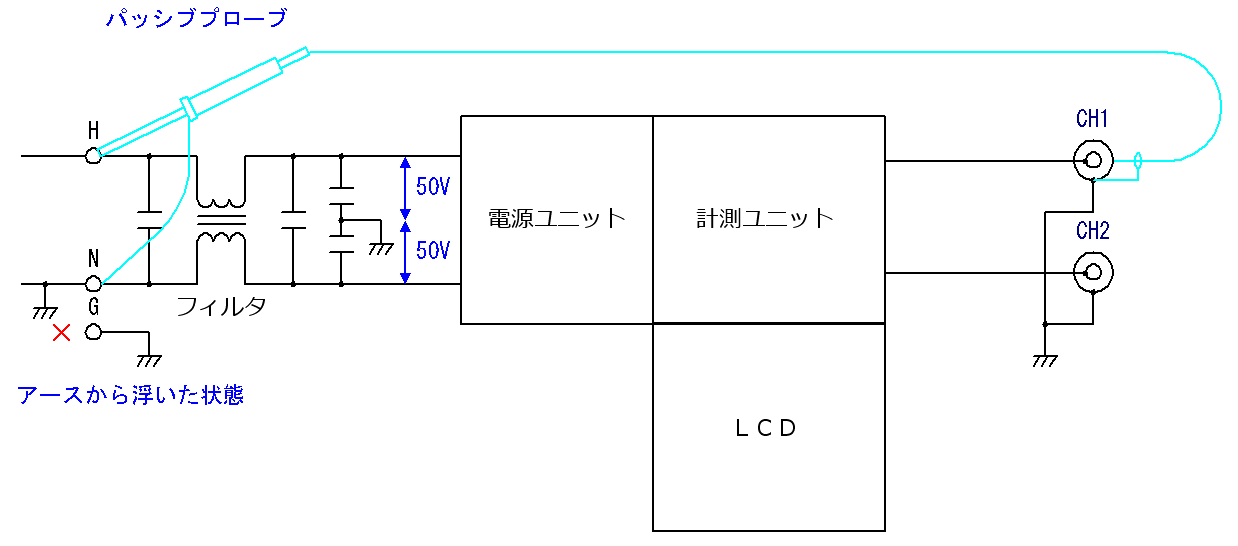

コンセントがHとNとGがある3極のタイプの場合が一番危険で

プローブのアース端子を入力ラインのHに接続した場合、オシロスコープのアース端子と

ショート状態になるため、入力ブレーカーが落ちたり、オシロ内部に電流が流れて

しまうため、オシロスコープ、プローブが故障してしまいます。

■図5(Yコンデンサの位置が間違っています。本来はライン側です)

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

結論、シロートは入力電圧を観察しないほうが良いです。

じゃあ、どうやってみるかと言うと、絶縁トランスを持ってきてオシロスコープを入力系から絶縁するか、

パッシブプローブの変わりに差動プローブ(高価です)を使うか、

絶縁アンプを使うかになります。

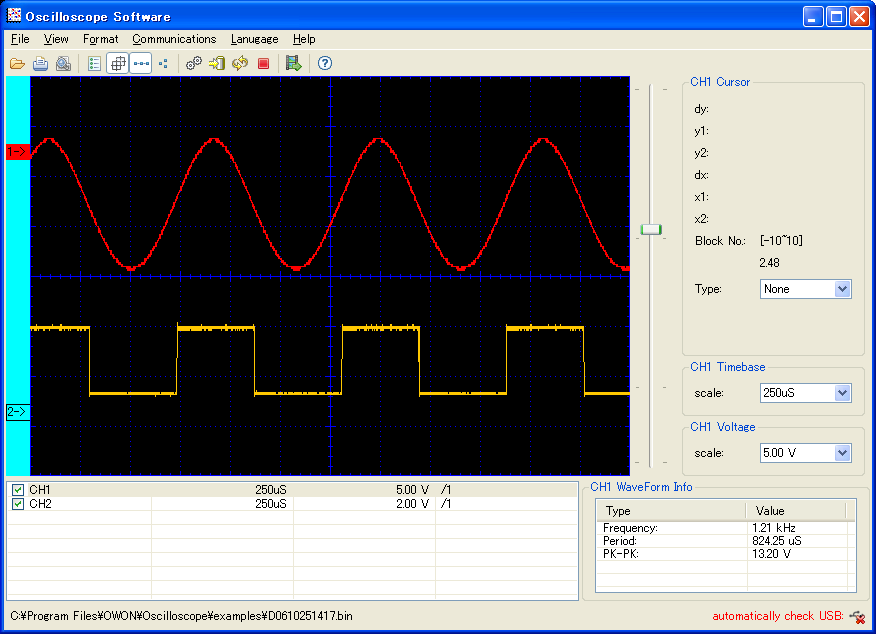

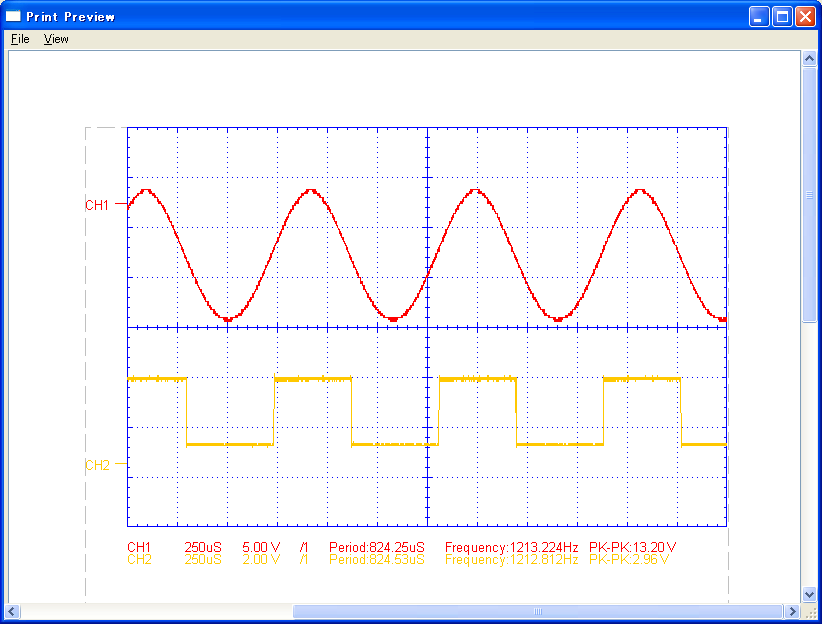

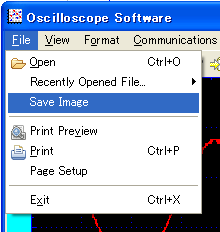

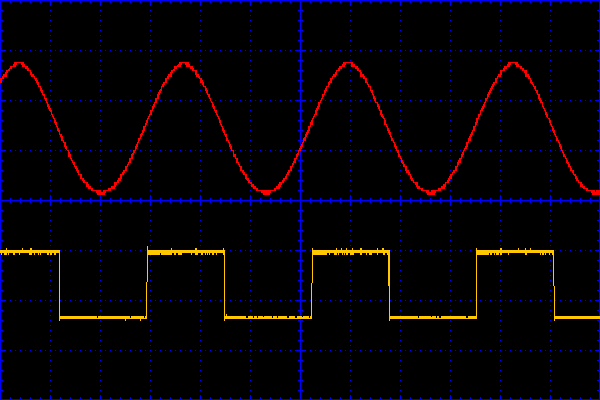

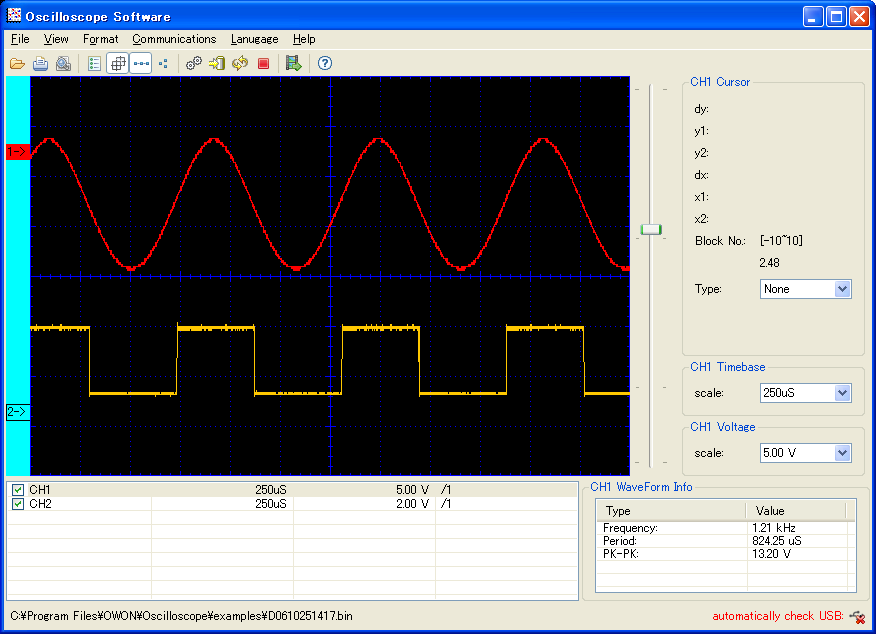

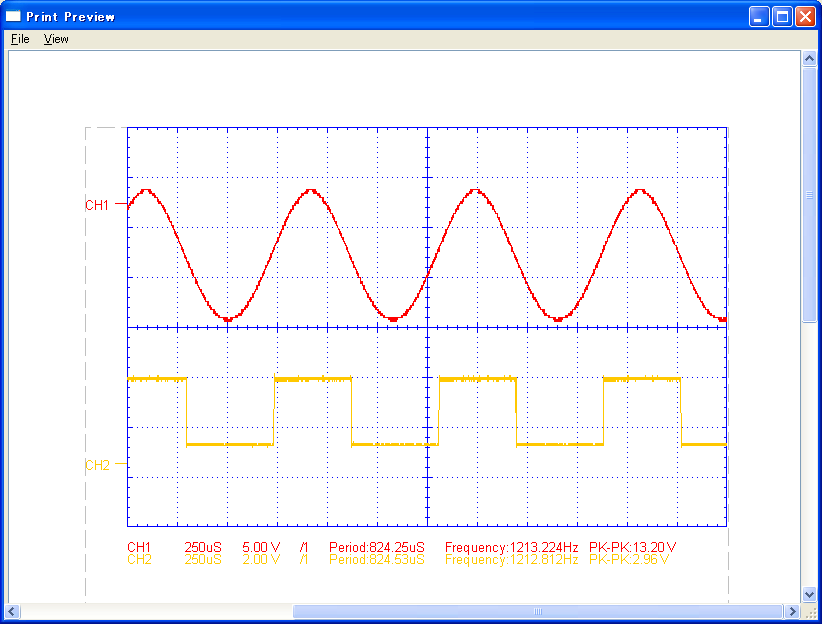

FileメニューのSaveImageを選ぶとbmp形式で波形が保存できます。

それが、コレです。波形だけでch情報が全く記載されていません。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

本サイトでは、Alt+Print Screenで取得できる画面を貼り付けています。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

以下のイメージは横河のデジタルオシロですが、最低このくらいの情報が記録できないと。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

FileメニューのPrint Previewを選ぶとこんな感じ

こっちは、時間軸、電圧軸のdiv表示あるのに。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

Oscilloscope SoftwareでPDS5022から取り込まれる波形データを解析しました。

■CH1

ADDRESS : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 0123456789ABCDEF

00000000 : 53 50 42 56 30 31 10 10 00 00 43 48 31 00 08 00 SPBV01....CH1...

00000010 : 00 E8 03 00 00 E8 03 00 00 00 00 00 00 07 00 00 ................

00000020 : 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 0A D7 23 ...............#

00000030 : 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 43 FF FF 00 <..........HC. .

00000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

| ADDRESS | 位置 | 内容

|

| 00 | 1〜4バイト目 | "SPBV"の固定文字

|

| 04 | 5バイト目 | 0x30

|

| 05 | 6バイト目 | 0x31

|

| 06-07 | 7〜8バイト目 | ファイル長(波形データファイルのファイル長)

|

| 08 | 9バイト目 | 0x00

|

| 09 | 10バイト目 | 0x00

|

| 0A-0C | 11〜13バイト目 | "CH1"の固定文字

|

| 0D-0E | 14〜15バイト目 | CH1のファイル長(リトルエンディアン表記)

|

| 0F | 16バイト目 | 0x00

|

| 10 | 17バイト目 | 0x00

|

| 11-12 | 18〜19バイト目 | CH1のデータ長(リトルエンディアン表記)

|

| 13 | 20バイト目 | 0x00

|

| 14 | 21バイト目 | 0x00

|

| 15-16 | 22〜23バイト目 | CH1のデータ長(リトルエンディアン表記)

|

| 17 | 24バイト目 | 0x00

|

| 18 | 25バイト目 | 0x00

|

| 19 | 26バイト目 | 0x00

|

| 1A | 27バイト目 | 0x00

|

| 1B | 28バイト目 | 0x00

|

| 1C | 29バイト目 | 0x00

|

| 1D | 30バイト目 | 時間軸 ※1

|

| 1E | 31バイト目 | 0x00

|

| 1F | 32バイト目 | 0x00

|

| 20 | 33バイト目 | 0x00

|

| 21-24 | 34〜37バイト目 | CH1の表示ポジション ※2

|

| 25 | 38バイト目 | 電圧レンジ ※3

|

| 26 | 39バイト目 | 0x00

|

| 27 | 40バイト目 | 0x00

|

| 28 | 41バイト目 | 0x00

|

| 29 | 42バイト目 | プローブのレンジ ※4

|

| 2A | 43バイト目 | 0x00

|

| 2B | 44バイト目 | 0x00

|

| 2C | 45バイト目 | 0x00

|

| 2D-30 | 46〜49バイト目 | "0AD7233C"の固定数値?

|

| 31-3A | 50〜59バイト目 | 0x00

|

| 3B-3C | 60〜61バイト目 | 何かの値

|

| 3D- | 62〜バイト目 | 波形データ

|

■CH2

CH2のデータは、先頭+CH1のファイル長の位置から始まります。

ADDRESS : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 0123456789ABCDEF

00000000 : 43 48 32 00 08 00 00 E8 03 00 00 E8 03 00 00 00 CH2.............

00000010 : 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 01 ................

00000020 : 00 00 00 0A D7 23 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00000030 : 00 48 43 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

| ADDRESS | 位置 | 内容

|

| 00-02 | 1〜3バイト目 | "CH2"の固定文字

|

| 03-04 | 4〜5バイト目 | CH2のファイル長(リトルエンディアン表記)

|

| 05 | 6バイト目 | 0x00

|

| 06 | 7バイト目 | 0x00

|

| 07-08 | 8〜9バイト目 | CH2のデータ長(リトルエンディアン表記)

|

| 09 | 10バイト目 | 0x00

|

| 0A | 11バイト目 | 0x00

|

| 0B-0C | 12〜13バイト目 | CH2のデータ長(リトルエンディアン表記)

|

| 0D | 14バイト目 | 0x00

|

| 0E | 15バイト目 | 0x00

|

| 0F | 16バイト目 | 0x00

|

| 10 | 17バイト目 | 0x00

|

| 11 | 18バイト目 | 0x00

|

| 12 | 19バイト目 | 0x00

|

| 13 | 20バイト目 | 時間軸 ※1

|

| 14 | 21バイト目 | 0x00

|

| 15 | 22バイト目 | 0x00

|

| 16 | 23バイト目 | 0x00

|

| 17-1A | 24〜27バイト目 | CH2の表示ポジション ※2

|

| 1B | 28バイト目 | 電圧レンジ ※3

|

| 1C | 29バイト目 | 0x00

|

| 1D | 30バイト目 | 0x00

|

| 1E | 31バイト目 | 0x00

|

| 1F | 32バイト目 | プローブのレンジ ※4

|

| 20 | 33バイト目 | 0x00

|

| 21 | 34バイト目 | 0x00

|

| 22 | 35バイト目 | 0x00

|

| 23-26 | 36〜39バイト目 | "0AD7233C"の固定数値?

|

| 27-30 | 40〜50バイト目 | 0x00

|

| 31-32 | 51〜52バイト目 | 何かの値

|

| 33- | 63〜バイト目 | 波形データ

|

※1 時間軸詳細

0x00を5.0nsから割り当てられている。

5.0ns/10ns/25ns/50ns/100ns/250ns/500ns

1.0us/2.5us/5.0us/10us/25us/50us/100us/250us/500us

1.0ms/2.5ms/5.0ms/10ms/25ms/50ms/100ms/250ms/500ms

1.0s/2.5s/5.0s/10s/25s/50s/100s

※2 CH1表示のポジション

0x000000FA(FA000000) 10V

0x00000019(19000000) 1V

0xFFFFFFFF(FFFFFFFF) -0.04V

0xFFFFFFE7(E7FFFFFF) -1V

0xFFFFFF6F(6FFFFFFF) -10V

※3 電圧レンジ

■x1

| 値 | 内容

|

| 0x00 |

|

| 0x01 | 5.00mV

|

| 0x02 | 10.0mV

|

| 0x03 | 20.0mV

|

| 0x04 | 50.0mV

|

| 0x05 | 100mV

|

| 0x06 | 200mV

|

| 0x07 | 500mV

|

| 0x08 | 1V

|

| 0x09 | 2V

|

| 0x0A | 5.00V

|

■x10

| 値 | 内容

|

| 0x00 |

|

| 0x01 | 50.0mV

|

| 0x02 | 100mV

|

| 0x03 | 200mV

|

| 0x04 | 500mV

|

| 0x05 | 1V

|

| 0x06 | 2V

|

| 0x07 | 5V

|

| 0x08 | 10V

|

| 0x09 | 20V

|

| 0x0A | 50V

|

■x100

| 値 | 内容

|

| 0x00 |

|

| 0x01 | 500mV

|

| 0x02 | 1V

|

| 0x03 | 2V

|

| 0x04 | 5V

|

| 0x05 | 10V

|

| 0x06 | 20V

|

| 0x07 | 50V

|

| 0x08 | 100V

|

| 0x09 | 200V

|

| 0x0A | 500V

|

■x1000

| 値 | 内容

|

| 0x00 |

|

| 0x01 | 5V

|

| 0x02 | 10V

|

| 0x03 | 20V

|

| 0x04 | 50V

|

| 0x05 | 100V

|

| 0x06 | 200V

|

| 0x07 | 500V

|

| 0x08 | 1000V

|

| 0x09 | 2000V

|

| 0x0A | 5000V

|

※4 プローブのレンジ

| 値 | 内容

|

| 0x00 | 1x

|

| 0x01 | 10x

|

| 0x02 | 100x

|

| 0x03 | 1000x

|

解析してどうするかって・・・・他力本願(^^;

液晶の種類は、Panasonic製 640 x 480 VGA 7.8インチカラーDSTN LCDです。

ココの情報によると、タッチパネルタイプの様です。

EDMGRB8KJFでググって見る。

TFT版タイプの液晶の型名が分かれば置き換えが出来そう?!

PDS5022Sに添付されてくるACケーブルは

このような3極タイプの物なので、一般家庭では使えません。

PSEマーク入っていないけど良いのかな・・・

2極タイプのケーブルを用意してください。

それか、3P-2P変換プラグをどうぞ

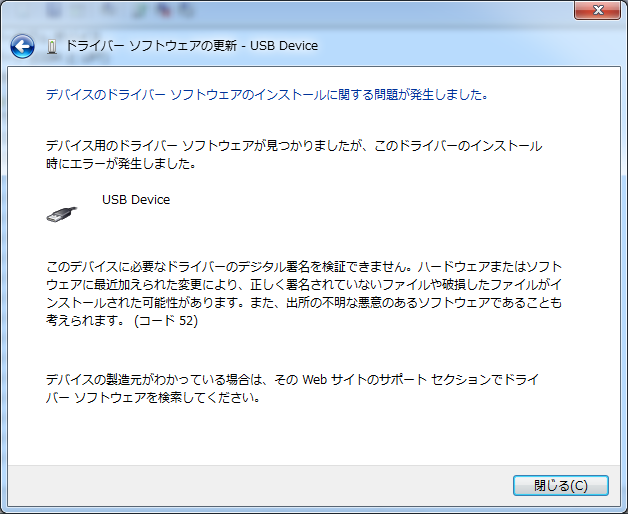

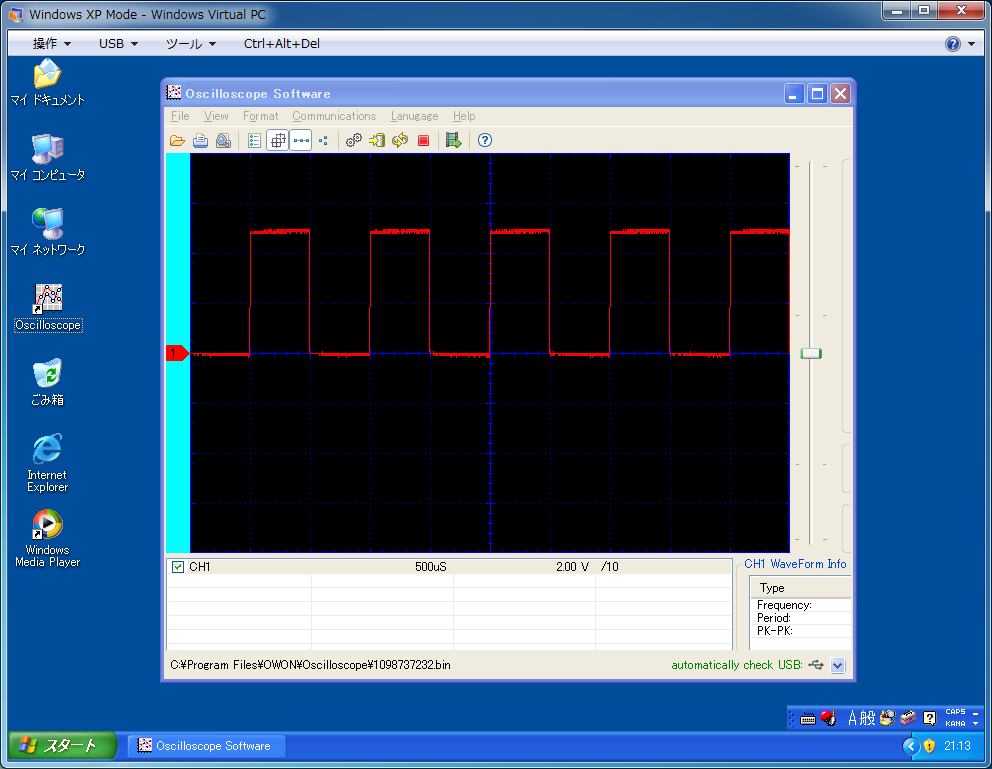

| ★Window7 64bit版でOscilloscope Softwareを使用する |

Oscilloscope Softwareはインストールできるのですが、オシロをUSBに接続すると

のエラーを表示して動きません。

LibUsb-Win32 のドライバがWindows7に適応しないんですね。

と思って、Windows7 に VirtualPCをインストールして、Windows XPをインストールして、

OwonDS_WaveSetup を実行して、インストールした所、あっさり取り込むことが出来ました。

T. Nakagawa さんの電子工作のページ

OWON製オシロスコープPDS5022Sの活用という良いページの紹介。

LibUSBドライバを使用して、linux上で波形をダウンロードするツールが紹介されていました。

Linux driver for Owon digital scopes

owonsave.exe が良いです!Windows7 では、VirtualPC上のWindows XPでないと、使えませんが、

オシロと同じ画面が取得できるので、良いです。

また、FFTで解析できるツールowonfft.exe も紹介されています。

2009/06/24 第1版

2009/07/04 第2版 オシロでAC100Vを見ると危険ですを追加

2009/07/05 第3版 オシロのバイナリデータの解析を追加

2009/07/20 第4版 ACケーブルについて追記

2010/01/28 第5版 Windows7 64bit版で使うついて追記

2010/02/19 第6版 Alt+PrintScreen 追加

2010/04/25 第7版 独自の波形読み込みツールを使う 追加

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。 ←クリックすると拡大します。

←クリックすると拡大します。